摘要:1905年的《申报》改版使报纸从脱胎于书册式、具有书籍向报刊过渡特征的信息组织和呈现形态,转型为现代报纸所共有的断裂的、条块化的、马赛克式的信息组织和呈现形态。《申报》的改版不是孤立现象,是19世纪末20世纪初上海日报业一系列显著变化的缩影。改版所透露出的是城市报纸从报人、组织机构到信息搜集、组织和呈现模式全方面的变化,背后则是报纸所生长的城市环境的变化。《申报》从面对相对同质化的士绅读者群,转向差异化的城市识字阶层。1905年的改版,使《申报》转型成为近代商业报纸的另一种典型形态,因而成为77年《申报》史的关键断裂点。这也是透视中国近代商业报纸在类型上的复杂性和历史演进规律的重要历史事件。

关键词:1905年《申报》改版;马赛克;商业报纸;历史分期

1905年新春休刊后,2月7日《申报》改头换面出版。徐载平、徐瑞芳对此评论,“在大改革前的三十余年中,基本上无大变化,在大改革后虽然有些变化,但大部是沿袭大改革时所定的规模”(徐载平、徐瑞芳,1998:49-50)。报纸外观和气质总体上以1905年为界,前后判然两分。报纸元老雷瑨说:“只以申报挽从前既坠之声明,开后此发皇之基础,实以是年之改组为至显至要关键。”(雷瑨,1923:28)对《申报》而言,改版令其死里求生,开启了一段新历史;若放到20世纪之交的上海日报业的背景中,此次改版亦透露出这一行业的深刻变化。

1905年改版在《申报》研究中颇受关注,一是放在政治立场(与社会政治革命之间的关系)上讲,一是放在报纸业务的改进和成熟的层面上讲(徐载平、徐瑞芳,1988;季家珍,2015;胡道静,1935;宋军,1996;马光仁,2014;吴跃龙,2008)。关于前者,如果政治立场的转变,能通过改革版面来实现,那么随之而来的问题:版面为什么会有政治性,《申报》通过改版以达到政治目的是如何可能,又是如何实现的,却鲜少讨论。至于后者,且不论这一评价是否带着后见之明,研究者也许至今仍不清楚,1905年《申报》版面变化究竟意味着什么,在那个历史场景中版面又为什么要发生一系列变化。因此,推进既有研究需要突破从报纸业务的层面来思考版面的问题。如果说报纸的信息是日日更新,而版面一经确定,则是相对稳定的,它是呈现、组织信息和观点的稳定结构,那么1905改版所形成的究竟是怎样一种版面呢,该如何来认识它,与之前的区别以及这种区别的性质是什么,为什么需要在此时来进行改版?借此系列问题,本文希望能够对《申报》作为中国近代商业报纸的典范,其内在复杂性以及其历史演进的阶段性和背后动因等问题,提供些微新的理解,以求教于方家。

一、版面的改变

直观上,改版前后两期《申报》的头版所呈现出来的面貌和整体气质差异很大(直观印象可参看图1),改版加强了块状拼贴的版面形式,这一印象应是一目了然的。头版(图1右图)新设“论前告白”,一改过去告白“从未有刊论前者”,这一做法持续至《申报》终刊。这种告白“号大字专刊题目,且可代镶花边,务求易于动目”(申报,1905a-02-07)。论前告白,与后幅广告一样,标题与正文使用大小不同字体,不同广告用线条隔开,通栏覆盖。当论前告白多的时候,论说就被移入第2版,整个头版就变成广告版。与此同时,报头比原先扩大约三分之一,版面空间更为疏朗(李嵩生,1923)。

其实,改版前也有论前告白,并非如其所说“从未有刊论前”。不说远的,1月31日(图1左图)这天的头版在论说前的《辞年小启》和书目价格,其实就是论前告白。但是,它并不像广告版那样编排(如图2第2幅),既不分栏,也不区分字体大小,与论说和新闻融为一种密密麻麻、洋洋洒洒的风格。改版后的版面,则转变为块状分割的、

均质的、有突出有重点的平面。它像一个公告板,汇集了不同信息,使人各取所需。更加耐人寻味的是,报纸头版以旨在盈利的广告为主要内容,表明其不再似从前那样对义利问题焦虑而纠结(申报,1895-10-11;褚金勇,2021)。某种程度上,这与传统文人的精神气质背道而驰,不啻于公开表明自己乃是都市社会中的经济体,所扎根的乃是广袤都市社会的经济世界。

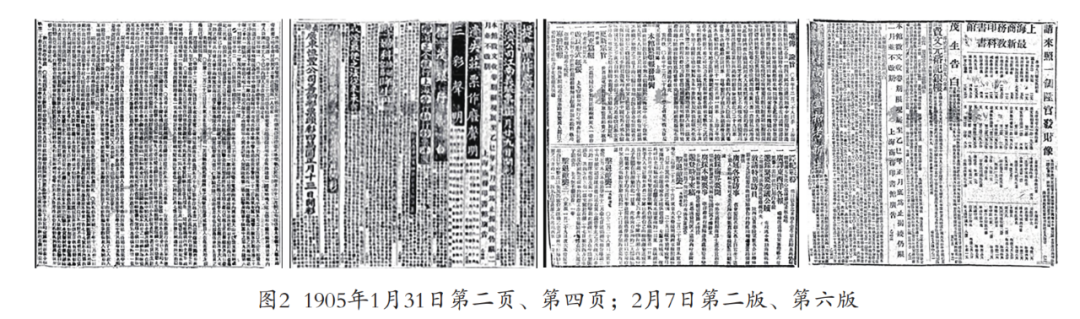

改版后的新闻版,总体上也给人以更加疏朗、重点更加鲜明的印象。具体来看,版面上下分为两栏,《符璋日记》在1905年正月有记述:“借来王司马处《申报》十余纸一阅。本年大改良,体例略如《中外日报》及《时报》,分上下两截。”(温州图书馆,2018:185)可见,当时人对改版的首要印象就不在内容上,而是在体例上。对比改版前后两天的新闻版(图2第1幅和第3幅),差异明显。改版前的版面,文字密布,无论是标题还是正文,均使用四号字体。正文并不另起一行,只以空格加上“〇”与标题隔开。这种均质的、线性的版面无疑不利于读者采用随便从哪里读起的阅读方式。改版后版面则是块状拼贴的,既有明线使版面分为上下两截,也有以字号大小、单独成行等编辑手段来区分标题与正文,使得新闻与新闻之间区分开来。麦克卢汉的术语马赛克式版面,用来形容改版前的报纸不甚合适,但形容改版后的报纸则恰如其分。改版后的新闻论说版,也更适合碎片化的阅读,便于读者自由地选择从哪里开始,选择什么内容。虽然此后《申报》版面仍然不断变化,分栏时有调整,图片增加,编辑手段也更为多样,但基本可看作1905年改版所形成的版面雏型的延续。

再来看广告版(如图2第2、4幅),改版前后的版面风格并没有大的差异,与改版后的头版、新闻版风格一致,这意味着改版前后的某种连续性。实际上,广告版从创刊起就用线条隔断不同的广告,后来用大小不同的字体以区别广告标题和正文,又增加竖条通栏的使用,在视觉上呈现为由分隔的块状构成的整体。这样,改版前的报纸实际上就由不同的逻辑组合而成:论说新闻版文字紧密排布,几乎不采用编辑手段对不同内容进行区分。读者若不仔细分辨,从头读到尾才知道不同内容的分断在何处;广告版则将不同的内容以明线、不同字体等编辑手段块状拼贴在一起。直观差异可参见改版前一日新闻版和广告版(图2第1幅和第2幅)的差异。改版之后,不同逻辑之间的差异弥合,版面趋向于一种风格(可参见图2第3幅和第4幅)。

当然,这不是说《申报》论说、新闻版面在其前30年里毫无变化,它们是不时有所微调的,但给视觉所带来的冲击,恐怕难以与1905年改版相提并论。早期《申报》采用近似正方形版面,为单面印刷,两版中折成书册型(吴跃龙,2008)。《申报》尺寸和形式与《上海新报》《循环日报》等不一样,后两者乃是直角大板、双面印刷,类现代报纸;却是与《上海教会新报》《万国公报》等一样,与书籍大小类似(Mittler,2004)。改版前三十年的一个版面趋势是字数排列不断紧密。创刊号版面26行,每行排41字。到1874年扩幅纸张之前,已可排至36行,每行排45字,排面能容纳更多的字,也更为拥挤。该年报纸增大至高近30厘米,宽近26厘米,可排37行,每行52字。长行使阅读费力,因此《申报》将新闻版面分为两栏,正如1905年改版所做的那样,但头版仍然维持原状不分栏,标题、字号的设计也未有变化。仅五日后,版面就恢复原态,可见读者不能适应。至1881—1882年,行数已逐步增加到51—52行,每行排56字,李嵩生(1923)评价版面说“通体排列最密”,这样的排版密度一直持续至改版前。可能是为了排入更多的字,创刊时新闻标题还是单独成行,新闻之间能一眼区分,但从1874年起,标题不再单独成行,只用“〇”隔开标题与正文,并延续至改版前。可以想象,从创刊至1880年代,《申报》的版面一直向着文字排布更加紧密厚实的风格发展。1905年改版后,版面大小不变,但是新闻论说版面分两栏,各排41行,每行26字,并且加大标题,视觉上版面就大大稀松了。加上如前所述大小不同字号的使用,标题和正文的分开,版面块状分割趋势不断增强(后文将继续展开,令新闻与新闻之间区分的编辑技术也日益多样)。1906年,实行句读后,版面排36行左右,还是每行26字,更加稀松。趋势可以说发生了倒转。也正是在1905年的改版中,版面命名从延续了30多年的“页”改称为“版”,前者显然是书籍的构成单位。

正因为版面形态所发生的巨大变化,后人看早、晚期《申报》会产生不是同一事物的印象。1940年代末的一个掌故学家写道:“拿一份早年的申报来看,似乎并不是在看报,而是在读旧书。古色古香地,令人‘发思古之幽情’。用四号字印在米色的竹连纸上,很像木板书的残页。那时一大张竹连纸,分成八版,每版高阔都是二十公分,两版中间,还留有折缝地位。”(彬之,1947:9)这种观感并结合上述所说,早期《申报》或多或少留有书的痕迹,呈现出某种脱胎于书籍又不同于现代报纸,非书非报、亦书亦报的混杂、过渡性质。

当然,这种形态的版面并非《申报》首创之功。1860年代的《上海新报》,正如40年后改版后的《申报》,头版、新闻版、广告版均早已采用条块分割的马赛克形态。吊诡的是,1870年代具有更为“现代报纸”版面的《上海新报》,在与具有半书半报的版面的《申报》的竞争中落败。19世纪下半叶《申报》版面形态、内容设计安排则成为上海商业性报纸的典范,后试图与《申报》一较高下的《汇报》《新闻报》等都仿照《申报》而出。然而时移势易,到1905年《申报》改版之前,转向“现代报纸”的版面形态,已是当时普遍现象,先是《时务日报》,后是《时报》,接着为《新闻报》所跟进,从“书本式”开始转向“对开报纸、分为四版、两面印刷”的现代型版式,《申报》几乎是最后变革的,在一众采取“现代报纸”版面的上海日报中显得老态龙钟。至辛亥革命,报纸的“书本式”版式被完全淘汰(方汉奇,1992:771)。关键的问题是,20世纪初的城市报纸为什么需要采用这样的版面?无论如何,拥有这样一种块状式版面的报纸不再可能去构成一幅整体画卷,阐述系统性知识,而只能在不同的视角和层次上表达多样的观点和多面的社会,表现整个世界的“不连续的多样性和非协调性”(麦克卢汉,2000:260)。

二、以新闻为核心

《申报》改变版面形态,也在内容上寻求变化。《本馆整顿报务举例》所举改版大纲十二条,除第一条“更新宗旨”论及改版宗旨外,第三条的“改良形式纸张”涉及的是具体的版面编辑技术,其余各条均涉及增加新闻以及如何扩充新闻来源的途径,第二条是“扩充篇幅”,提出要“记载要闻,以多为贵”;第四条到第七条:专发电报、详纪(记)战务、广译东西洋各报、选录紧要奏议公牍,表明报纸今后新闻的重点;第八至十二条:敦请特别访员、广延各省访事、广录商界要闻、广采本地要事、选登时事来稿(申报,1905-02-7b)。“整顿报务”无疑是要整顿“新闻”。大纲从改版第二日高挂论前广告第一条,几乎占据半个版面,并持续35日之久。这是告白,亦是一场自我宣传——这将是一份“新闻”的报纸。

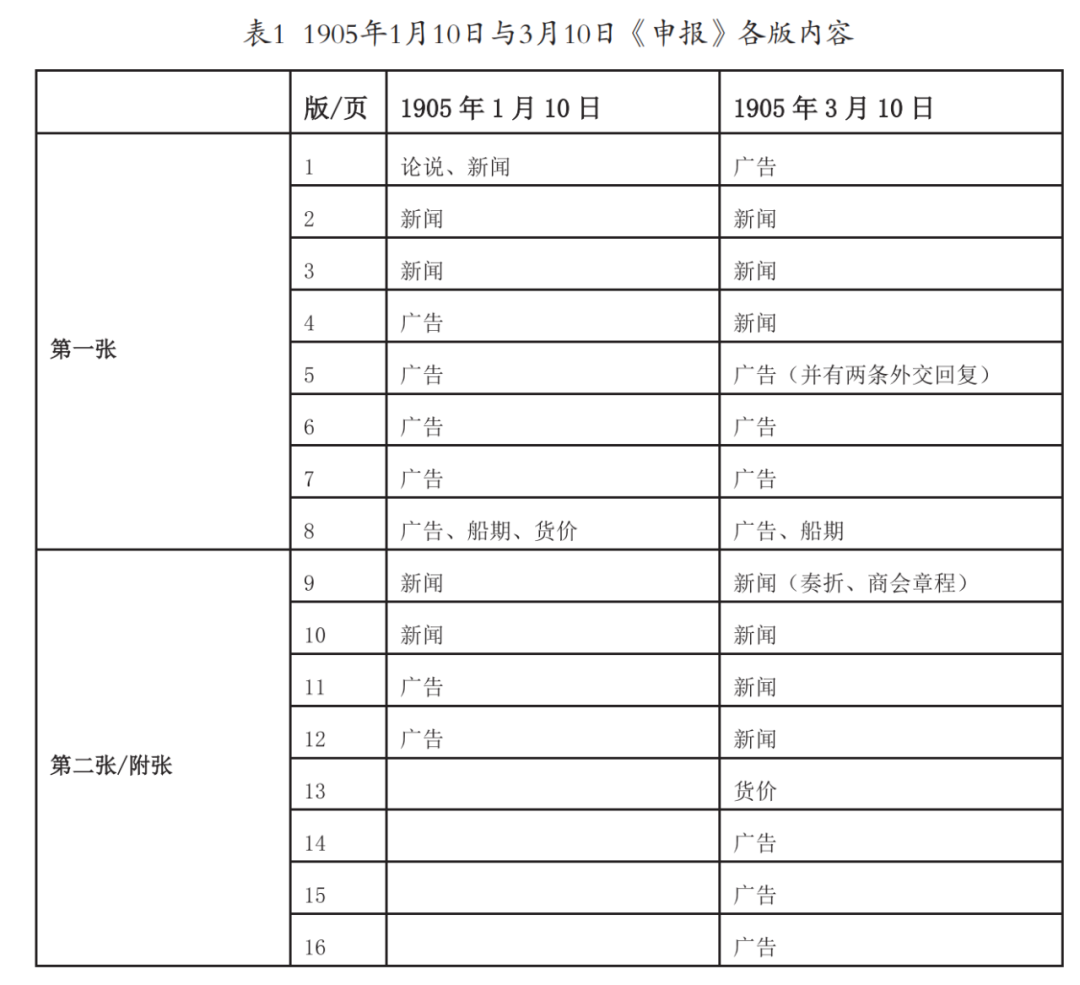

大纲第二条表明改版要增加版面。笔者统计了1905年1月和3月的平均版数,1月有9天发行10页,其余22天发行12页——平均每日发行11.4页;3月有26天发行16版,有3天发行18版,有2天发行20版——平均每日发行16.5版。改版前后增约5版。那么,增加的又是什么呢?1905年1月10日与3月10日各自是改版前后的常规版数,比照各版内容如表1。

表1显示,改版后增加的主要是广告和新闻。如果说广告受外力影响较大,那么新闻则是报社的主动供给。据笔者统计,1月10日新闻总条目42条,3月10日新闻总条目数70条。细致梳理可以发现,两日报纸第一张均为3版新闻,区别是附张,1月10日含2版新闻(共13条目),而3月10日则含4版新闻(共30条目)。再观察3月10日《申报》第一张3版要闻,有专电近20条,其中东京和伦敦专电各有4条和9条,虽内容极短,均附上大标题单列,形成“要闻甚多”的印象。这与上海本埠新闻处理不同,附张“上海官事”“上海县案”等新闻标题下均含有多条新闻,以“〇”分隔紧密排列。所以,新闻特别是专电,在版面呈现出增加的态势,既因扩大采集,也不排除有善加利用排版技术的因素,因为短期新闻采集能力的增加一般是有限的。这也说明,如果说报纸竞争主要通过新闻竞争来进行,那么“专电”是其中的重点。当然,新闻和版数增加,不似版面样貌的变化,不能说完全是改版的结果,而本就是持续的趋势。

为何要增加新闻供给,扩充篇幅呢?改版前,《申报》销量呈颓势已久,但因广告尚可,未作改革;等广告大幅下滑,董事们才不得不支持改革。所以,改革是为经济竞争(雷瑨,1923)。上海日报业的竞争并不鲜见,但以大规模增加新闻供给的方式,尚属新现象。对英国报业的研究表明,以经济竞争为核心的现代新闻业兴起于19世纪,其时媒体产业规模不断扩大,报纸价格下降,读者市场扩大,新闻生产过程不断合理化、复杂化和精细化,新闻业逐渐成为一个专业的、自主的领域。至于争相增加报纸新闻数量、每份报纸的页数以扩大销量,正是行业竞争的主要手段(Chalaby,1998)。由此联想,《申报》的改版是否意味着上海日报业此时已处于这个阶段?

报纸销量的变化与印刷设备的更新,也能侧面反映一些问题。改版前销量在1895年达至顶峰,接近两万份,最低的销量记录是6000—7000份(实际应更低),改版后报纸销量增长明显,但相比1920年代也并不十分惊人,1912年销量达到7000份,到1916年达到14,000份(李嵩生,1923;徐载平、徐瑞芳,1988)。同时,相比19世纪西方印刷技术的快速变革,西人所创的《申报》在改版前印刷技术鲜少更新,1891年才从手摇式印刷机改用煤气动力的印刷机,1898年销量达到15,000份。改版后不久转用单滚筒大英机,1912年购入双轮转机,才过五年又购入日本制造的法式滚筒印刷机(贺圣鼐等,1933;吴跃龙,2008)。由于申报馆在1894年到1919年之间没有其他出版物出版(申报,1947-09-20),因此,印刷设备快速更迭只可能与印刷报纸有关。不过,与其说是为了应对销量快速增长,更有可能是为节省印刷时间,提高新闻时效,从而在新闻竞争中居于主动(郭箴一,2012)。

报纸要增加新闻供给,所须处理的信息量自然增加,这又逐步改变新闻组织机构。像英国,1830年代少数工人就可以办一份报纸,到1890年代,就需要几百名员工。20世纪以后上海日报业亦可观察到这一趋势。伍特公(1923)有回忆:“余入馆之初,营业部长广不逾尺,列二案,一为广告者,一为司出纳者,编辑部亦湫然一室,设座五六;今则巨厦高峙,广室四辟,营业部职员多至数十人,编辑部亦如是,故有同馆共事多时而犹不能举其名者。”伍特公入申报馆大约就在1905年改版前后,此时报馆规模与初创之时相差不大;但往后二十年,申报馆的组织机构逐渐庞大。1918年,《申报》落成永久性新厦。赖光临认为企业化趋势是1927年之后中国新闻业的一个显著现象,“私人经营变为公司性质,资金十万乃至数百万,并自建永久性的新厦,采用轮转机印报”(赖光临,1981:97)。简言之,一些报馆形成了庞大产业。那么,《申报》进入这一趋势的起点可能是以“新闻”为竞争重点的1905年,而不是1872年。

《申报》又如何编制日益增加的新闻呢?十二条纲要的第三条“改良形式纸张”这样说:“上下横截,分列短行,文理易明,且省目力,别刊大字,择要标题,籍(借)振精神,并醒眉目。选取纸料,概用坚洁耐久,及远非止悦观”(申报,1905-02-7b)。便于快速阅读是改良形式的要义。据说,如何通过形式使报纸在面貌上呈现出新意,报馆内部是颇费心思:“若夫换纸张、增篇幅、改行款、加圈点、用符号,凡形式上可以改观者,无不殚精竭虑而为之。”(雷瑨,1923:28)至于为何如此用心于形式,将在后文展开。

改版以及随后,持续的新闻编辑技术有这样一些变化:

第一,新闻由一栏分为上下两栏,一行改为原来一半。到1910年版面改为上下四栏,到民国元年改四开小报为对开大报,新闻版面分为六栏,后又分为五栏(李嵩生,1923)。

第二,新闻标题设计的变化。改版前,新闻标题字体大小与正文相同,改版初时,《申报》会加大某些标题字号,从而在它看来重要和不重要的新闻之间做出区分。改变过去标题并不一定反映新闻内容,仅以文学化的方式表明新闻地点,新闻标题与内容开始明确相关(雷瑨,1923;Mittler,2004)。1907年开始对新闻标题和正文某些内容加着重号。后多行标题的出现,使人一览标题即知新闻大概。

第三,新闻开始分类。早期新闻并不分类,“过去不论工、农、商、文和社会新闻都混在一起,现在则分为外交、政界、学界、军界和实业界等门类排列”。相比当时上海日报已多使用多栏目,《申报》改版后所设栏目只有“商务”(徐载平、徐瑞芳,1988:69;宋军,1996;Mittler,2004)。随改版而出的告白《添请各省访友》表明,彼时在编辑眼中已有政事、吏治、学界、商务、农工等新闻分类,但未体现在版面上。两年后,《申报》才开始出现如宫门钞、论说、专电、紧要新闻、东三省近事、本埠要闻、专件、政界、学界等等栏目,栏目名用大字号,并饰以图案和花边,周围留有余白,不同栏目之间界限清晰。此后,将混杂的新闻以各种“界”为单位来进行分类排布,是包括《申报》在内的商业日报所普遍使用的编辑方式。

这些形式改良技术,并不都是在改版后才出现的,但在改版以及此后更为集中而直观地呈现出来。结果则是有意导引或无意催生出一种快速浏览的阅读方式。联想到大纲第二条是扩充篇幅,那么,改版是大量地增加阅读材料的同时,又使这些材料便于选择、易于浏览。要知道,早期《申报》是被当作传统文字作品从头到尾认真阅读的,新闻、论说也被重新出版为类书、汇编(Mittler,2004)。那么,20世纪初的上海,为什么需要每日快速地、选择性地而又大量地阅读新闻,什么样的社会变化支撑了这样的改版方向?

三、成为“集体”的自白

19世纪末20世纪初,上海主要日报如《新闻报》《时报》《中外日报》《苏报》等都呈现出前述诸方面之趋势,《申报》于其中远称不上是先驱。前已指出,符璋对《申报》改版的直接观感,就是其在报纸形态上仿照《中外日报》和《时报》。

《时报》是1904年创刊的报纸,翻阅其早期报纸,它的版面形态就是《申报》改版的方向。所有的版面均是块状分割的。头版除报头外都是广告,以明线块状区分,字体多样,重点突出。即使刚改版的《申报》,头版也未必有其醒目活泼。新闻论说版分四栏,有清晰而明确的新闻栏目,栏目设置与改版后多栏目的《申报》类似,栏目名称醒目,均框以花边来突显。《时报》同样也会使用多种编辑手段——比如文中加大字号、标题和文中加着重符号等——来使版面非均质化、有重点,便于快速阅读。当然,《时报》亦非这种版面的首创者。1903年革命化前的《苏报》头版,与改版后的《申报》一样,登载通栏广告,新闻、论说版面分栏,并且细分包括学界风潮在内的诸多栏目,并以大字号醒目。1904年以前,《新闻报》与《申报》一样,是老派的代表。但在1904年农历新年后,《新闻报》逐步呈现出清晰的新闻分类,1905年后则逐步对所有新闻使用分栏,使用诸如标题单独成行、着重号等技术来突出版面的某些部分。

改版之前,《申报》的面貌和气质看起来就与这些报纸格格不入,改版后就趋于一致,这不能不说是《申报》改版的重要成果之一。伍特公(1923)回忆1905年改版前的《申报》,最深的印象就是“顽固”“腐败”。雷瑨(1923)提及《申报》改版的刺激因素:“上海一埠增添之报馆,如时报、中外日报等乘时崛起,各树一帜,精神形式力求更新,以促进世人之注意,而申报仍不动不变,坚守曩时之态度,于是社会趋向渐不免舍此就彼,销数一落千丈。”曾任《时报》编辑的包天笑晚年亦有相似回忆:“因为以前的《申》、《新》两报,暮气已深,不肯改革,所以,《时报》可以别树一帜,一新读者耳目。现在《申报》正在改革、新发展,实大声宏,举《时报》的所长一一而攫取之。”(包天笑,2014:400)《时报》《中外日报》在报纸外观上就令人耳目一新,在趋新的社会风潮之下,即便是老态龙钟的清政府,也推行“新政”。反观《申报》,仍以报纸的某种旧面目示人,无论其立场如何,恐怕都会给人以过时、退步的观感;《新闻报》早于《申报》一年改革,更显《申报》的暮气沉沉。《申报》阐释改版初衷,说要“冀合世界完全之格,并动阅者观感之情”(申报,1905b-02-07),要改变陈腐的言论论调是一方面,同样有可能的是因为《申报》主持者感受到了上海日报业大环境以及世界新闻业趋势,试图在报纸外观形式与面貌上给人以新气象。张蕴和没有亲历这次改版,想是后来在馆中听说,改版前夕金剑花等诸君所议事项乃“论说如何改变态度,电报通讯如何整理,本埠访员如何搜罗,编辑人才如何选聘,报纸形式如何刷新”,桩桩件件不止是要改变言论立场,也在于调整报纸的组织形式,刷新报纸的内容构成与形式面貌,借此走出其历史上“最危险之时期”,从此“始入坦途”(张默,1935)。

说到世界新闻业的趋势,19世纪是一个革命性的时代,英美报业转向由便士报所开启的大众化报业时代。在这个报业新时代中,便士报发明了现代的“新闻”概念,社论逐渐衰落,新闻变成报纸“竞争的重点”,报纸与新闻的这种联系是在现代新闻业中建立起来的。其背后则与大都会的繁荣,以及蓬勃的贸易、运输、制造业等中产阶级活动、中产阶级的兴起有关(舒德森,2009)。在19世纪日新月异的印刷技术加持之下,报纸发行量呈爆炸性增长,读者性质亦随之变化:“随着新公众及其廉价新闻的兴起,公共传播的制度基础发生了根本性的改变。”(Schiller,1981:13)当然,上海的日报绝不是欧美新闻业的复制,但无论是新兴的还是老派的上海日报的内容、版面设置、报纸外观气质似又都因应着这一趋势。颇有历史包袱的《申报》(指其作为现代商业报纸的一种早期典型),通过姗姗来迟的改版,融入了这一潮流(指现代商业报纸的新阶段、新典型)。

到此,梅嘉乐(Mittler)的疑问仍有待解决:为什么城市读者会开始倾向于标题突出、分类清晰的马赛克式新闻版面?是什么促使上海日报需要增加新闻的供给,促使城市报纸的竞争变成新闻的竞争(Mittler,2004:95)?什么样的社会变化支撑了这样的改版方向?

《申报》改版前,主笔黄协埙被辞退,这具有象征意义。在杨喾看来,晚清上海在20世纪前后发生了某种社会断层(break)。黄协埙从《申报》出走,正是这种社会断层的缩影,意味着黄协埙——与其类似的,包括蒋芷湘、何桂笙、钱征、蔡尔康等早期报人——已与当时社会不相适应,从而造成了报纸“最危险之时期”的局面。那么,早期《申报》报人是何种类型?对此,张蕴和(1935)有如下描述:“其时所谓智识之士怀才不遇者,既无他图可入,复不敢论朝政,则往往借风月笔墨,游戏文章,以抒写其抑郁无聊之意。《申报》在此时代下产生,执笔者自不能不以迎合社会心理,为编辑标准。”《申报》所要迎合的,乃是19世纪下半叶涌入上海的官员、绅商、文人的社会心理。早期《申报》发表有大量诗歌,这表明报纸的重要功能之一是“文人游戏场”;每日于报首发表的论说文,或从论、议、书、记等传统文学文体脱胎而来,或从士大夫奏议等政治文体脱胎而来,可见报章文与传统文人立言、上书言事等政治行为的承继关系(Janku,2004;Mittler,2004)。或许也可以说,早期《申报》的成功正在于某种“因循”,适应了一个由仕宦、绅商、文人所构成的仍然比较同质化的、具有或多或少传统文人标记的读者群体(某种意义上说,相比于后来,早期报人与读者群体,也更具同质性)。如果从销量大胆推测,早期《申报》那种类型的商业报纸,是在1895年左右达到顶峰。

黄协埙已不适应报业发展大势,一个迹象是,改版前编辑部关于报纸文字有数次争执。表面上,这些争执乃因黄协埙怕触忌讳而删改文字,雷瑨回忆说:“鄙人与金赵诸君心殊不以为然,弟权限所在,力争勿得。”那些文章究竟是何问题,如何改的,如今已不得而知。倒是频繁为研究者所引、前所提及的于1898年发表的《整顿报务余言》中,黄协埙欲以传统文体规范报章文体的意图很明确(褚金勇,2021),这亦可侧面透示出编辑部的矛盾所在。不独雷瑨,日后由金剑花延请入馆的留日学生张蕴和可能亦有听闻:“时襄助黄君笔政者,为青浦金剑花、松江雷君曜,两君见形势渐非,必须迎合新潮、改变主张,争于黄、黄不允,乃言于报馆当局……”(张默,1935)最终,在1905年春节,金剑花一方“霹雳一声而革命遂告成功”,由其与雷瑨以及赵孟遴等掌权负责改版(雷瑨,1923:28)。

总主笔金剑花是青浦人,曾师承朴学大学俞曲园,1894年进入《申报》,入馆九年后应乡试而被擢为孝廉公。因清廷在1905年底废科举,所以金剑花是否会与蒋芷湘一样高中后离开报馆不得而知,但1905年初金剑花受到洋人大班的信任,临危受命,与仕途相比,报人职业很可能不再是无足轻重的。史量才入主《申报》后,金剑花离开《申报》,民国后进入了谘议局,又任嘉定县县长,后又回到报界,任《时报》总主笔。从经历看,金剑花身上兼有旧式洋场才子和职业报人的混杂印迹(金雄白,1988)。在报界与仕途之间穿梭的不独金剑花一人,孙玉声亦有同样经历。其初入《新闻报》时,曾建议主持报纸的袁翔甫、郁岱生等改革报纸的短标题而用长标题,得到的回应是:“无如胶执成见,谓与报式不符,未荷采纳。”(新夜报,1934-04-18)等到《中外日报》等采用长标题后慢慢被各报所奉行,《新闻报》才不得不跟进。《申报》《新闻报》的例子表明,在袁翔甫、黄协埙等报人的眼中,已有一种清晰的“报式”,正是拘泥于这种“报式”令申、新二报都在20世纪之交的报纸变革中反应迟缓。这样,《申报》编辑部的分歧,与其说是针对言论文字,不如说是广义上的“因循”和“求新”,既包括用什么样的文体,采取什么样的言论立场,也包括要办一份何种形态的报纸。从这个角度说,张蕴和、金剑花、孙玉声等是正在成长的新一代报人,他们不愿固步自封于既有的报式和报体。如前所述,金剑花等人改版之所以大力着力于形式,亦是要在直观印象上就改变《申报》的老态;社会观感的改变是立竿见影的:“未及数月,社会上对于《申报》之勇猛改革相顾惊奇,名誉鹊起。”(雷瑨,1923:28)

本文所谈及20世纪之交“社会断层”的诸表现,自然与都市环境的变化有关。1910年,上海人口约125万,相比开埠之时,扩大不止一倍。即使只算公共租界、法租界、上海县城内外人口亦超过80万。根据租界当局的评估,恰是在1890—1900年期间,“上海跨越了它发展阶段中‘每个人了解他的邻居’的那种小型社会阶段,进入了都市生活的阶段”(徐雪筠,1985:73、145)。芝加哥学派代表人物、城市社会学家路易斯·沃思认为,人口快速聚集是形成都市生活作为一种新的生活方式的重要推动力,“定居人口数量增加到一个特定数量就会影响人口之间的相互关系,以及城市的性质”(Louis Wirth,1956:118)。移民增长带来个体的多样性,人与人之间以高度细分的角色打交道,对他人的依赖主要局限于他人所提供的专业服务方面。城市人口密度的持续增加,劳动分工、专业化不断发展,人及其活动的多样性以及整个社会结构的多样性,都会持续增加。

都市社会的结构变得多样而复杂,一个重要方面是士阶层——他们是早期《申报》的目标读者——的分化和转型。陈旭麓先生认为,在19世纪后半期累积并在庚子之变后崛起了“中国近代社会新陈代谢的决定性力量”(陈旭麓,1992:257、261)。这股力量,主要由原来的士阶层转化而来,包括“新的士类在数量上的激增,更表现于时代发展对旧的士类的淘汰”。各种各样前所未有的专业技术性职业——记者、编辑、律师、医生(西医)、近代学堂的教师以及职业革命家等出现且人数日繁。士的分化、新型知识分子的兴起,“不仅是职业的变化,而且是利益和感情的变化”。19世纪末20世纪初的上海,人数庞大的职员阶层兴起了。职员是那些在各种机构中从事非体力劳动、拥有一定文化水平的人员,主要包括:洋行雇员、进出口商店伙计、银行、海关、电报、邮局、铁路系统职员等等。这一阶层可以细分为很多小层次和小职业,是“高度分化的群体,充满着利益上的裂痕、冲突与差异”(江文君,2011:3、36;张仲礼,1990:722)。黄协埙的辞退表明,文化机构中的专业知识分子首先需要对其所服务的文化机构这一小团体的利益负责,行业内的经济竞争、组织机构中的职位竞争,成为首要的考量因素,而不是如过去服膺于相对统一的士文化口味和文化责任。这样,早期《申报》的读者群——19世纪下半叶涌入上海的缙绅、文人、绅商早已分化了,变得极其多样化、异质化。那么,早期《申报》所要迎合的传统士人的那种相对统一的阅读口味所采取的那种信息和观点的组织方式,自然是越来越难以为继。

士阶层分化,多种识字群体的兴起,各类异质性读者群体生长,一方面使得城市商业性报纸在政治立场上须采取相对兼容(但未必是保守)的态度,以笼络最广泛读者群。例如,由梁启超等改良派把持的《时报》,在政治言论上偏离改良派鲜明立场,而取兼容并包的态度,既是由于《时报》报人政治主张上的差异(这本身体现了城市职业报人群体内部的多样性),亦是因为新生的《时报》要扩大发行,解决财务困境,就需包容政治利益和主张多样化的读者群体(季家珍,2015)。于是,社论不再长篇大论,变得短小精悍——“时评”诞生了,新闻成为了竞争的重点。另一方面,城市生活复杂又不可捉摸、步步惊心,这一点在吴趼人1903年开始连载的《二十年目睹之怪现状》中表现得淋漓尽致。社会经济日常生活及其讯息本身变得极其重要,人们在都市生活中的不确定性要求对日常生活进行描述,渴求关于日常生活的信息,社会新闻的增长是晚清传播领域的重要现象(桑兵,1991)。

简而言之,到20世纪初,《申报》报人的性质及其所面对读者的性质都发生了巨大的转变,版面却维持基本不变。适应相对统一的传统文人口味的那种版面,逐渐无法满足分化的、差异化的读者群的需要。《申报》1905年的大改版,大幅扩充了信息,形成了马赛克式的信息组织方式,使得差异化的读者能各取所需,对报纸内容进行选择性的阅读。报纸版面成为不同读者群体所共同参与的空间。各报在报纸版面、栏目上设计的差异,就使得各自能够吸引、聚集不同的社会群体,成为麦克卢汉(2000)意义上的“集体自白”的空间。就如《苏报》创设了“学界风潮”,才聚集起了学界的注意(黄旦,2016)。版面因应着社会群体的变化而变化,从而制造和调节社会群体的连接和交流,这才能使报纸成为公共传播的基础设施。

四、结语

《申报》改版是19世纪末20世纪初整个上海日报业一系列显著变化的缩影,这又是19世纪便士报所开启的现代新闻业时代的一个片段。改版实现了:包括《申报》在内的上海主流日报的头版逐步统一为广告版,商业日报将自己与整个都市经济社会联系在一起,而不是通过论说与文人言论场联系在一起,这透露报纸所赖以生存的都市环境的巨大变化。新闻与广告体量不断扩充,新闻实现清晰分类,报纸的不同内容以条块状、碎片化拼贴在一起。改版所透露出的是城市报纸背后从报人、读者、组织机构到信息搜集、组织和呈现方式全方面的变化,而这样的变化很有可能是为适应新的城市环境:读者已经是差异化的、职业化的识字阶层,而不是相对同质的口岸文人。于是,报纸也需要变化,从脱胎于书册式、具有书籍向报刊过渡特征的报纸,转为那种碎片化、马赛克式、使异质化群体能各取所需的报纸,也就是转变成麦克卢汉(2000:269)所说的那种“提供群体参与的机会”的报纸。上海城市报纸版面在20世纪初前后的转型,也许为城市商业日报成为连接城市多种识字群体的一个重要媒介进行了准备。岩间一弘(2016)认为,至1920年代,上海已具有大众社会的明显特征,这晚于包括《申报》在内的上海日报业在20世纪前后所开始的变化。

至此,本文恐怕仍无法回避这样一个疑问:既然《申报》改版在20世纪初上海报业转向现代新闻业的过程中,并不扮演先驱者的角色,为何要以其改版为切入点?长达77年历史的《申报》是我国历史最为绵长的商业报纸,是现代商业性报纸的典范。1905年《申报》在外观形式上的变化,在进化史观的脉络中被视为商业报纸从不成熟发展到成熟的过程。这背后所预设的是,视商业报纸为一种固化的、整体性的报刊类型,但是实际上,商业报纸在以盈利为目的、生长于城市这一共性背后,因应不同社会历史条件而形成的信息组织和呈现方式实际上有很大不同,这不是成熟与不成熟的问题,而是细分类型的差异。改版前后的《申报》乃是两种不同类型的商业报纸,是其为求生存的自我更新。因此,聚焦于《申报》能突显近代商业报纸绵延历史中的断裂点。

如何理解这一断裂点在《申报》史上的位置和意义呢?1980年代《申报》史编写小组曾提醒研究者:“写报史固应以报纸为主,不能以办报人的历史来代替报史;但研究报纸,必先研究报纸的政治背景,故二者又要互相结合。”(《申报》史编写小组,1980:172)反观既有报史书写,对报纸政治背景的变迁和分期的研究丰富而清晰,而报纸本身的变迁,即其作为媒介的结构、信息组织方式的变迁与分期仍较为模糊。换句话说,我们长于历史的报纸,而短于报纸的历史(黄旦,2007)。如果我们认同“报纸的版式即它的结构特征”(麦克卢汉,2000:256),这种结构特征所折射的是报纸与城市环境之间的关系,以此打量《申报》史,1905年大改版就是一条可资参考的重要分期线,意味着《申报》作为城市商业报纸的新起点。

历史分期本就不是历史的自然分割,而是历史学家表达观点的重要手段,历史书写通过重构时间来表达对历史的思考。因此,提出一种新的分期建议,其实是对报纸与社会之间关系的内在机理的新思考。本文自然不是要以一种历史分期去取代任何一种《申报》史分期,正所谓“历史学的每个对象都确实有其独特的分期。用政治分期来研究经济或宗教的演变是不恰当的,反之亦然”(勒高夫,2018:2;普罗斯特,2012:105)。即便都在《申报》研究的主题之下,报纸与社会革命进程的关系史,报纸自身形态变迁,各自均有不同的历史演进和变化曲线,无法彼此套用。不过,它们又绝不是各自孤立、各自为政的。相反,不同历史曲线的发掘,是为了彼此参照以增进对报史和政治史,乃至于整体史演进的理解。

作者简介:詹佳如,华东政法大学传播学院副教授,复旦大学信息与传播研究中心研究员。

[版权声明]本文章发表于《新闻大学》2023年第10期。本文由作者授权发布,未经许可,请勿转载(个人转载不在版权限制之内)。如公开出版机构需转载使用,请联系刊发杂志及作者本人获得授权。[引用格式]詹佳如。断裂点:1905年的《申报》改版考察,新闻大学,2023年第10期。