黄旦 | 新闻传播学科化历程:媒介史角度

内容提要:本文从媒介史的角度,考察分析新闻学和大众传播学的学科化历史,认为19世纪通讯、交通,尤其是印刷技术的基础上,专业新闻业开始崛起,新闻学的产生,就是与此紧密相关。新闻学是以报纸职业为导向,以报纸职业及其业务操作为研究和教学的主要内容,以伦理-规范为要旨的学科。大众传播范式及其研究,则是由广播范式所引发。大众传播学是以社会科学理论为基础,以研究生培养和经验研究为目标的,以大众媒介的社会影响及其效果为重点的社会学科。在美国,新闻学和大众传播学在建制上常常属于一个学院,实际上二者是拢而不合各做各事。本文最后指出,当前数字技术使得传播进入“互联网星系”,完全不同于新闻学和大众传播学产生的背景。因此,从历史中汲取智慧,紧紧扣住媒介技术、传播形态和学科的关系,以新的基点、新的思路来筹划新闻传播学科的未来,已属当务之急。

关键词:新闻传播 学科 媒介史

“任何一门科学都从现象的整体或者所经历的直接性引申出一个系列或一个方面的现象,并把它置于一个特定的概念的指引之下”,[[1]]学科因此也就有了不同的侧重和领域,形成现实无涯,学科有界之局面。那么,启动新闻传播学科产生的直接性“经历”是什么?它引申出了什么样的“一个方面的现象”?促使新闻传播学科发生演变(比如大众传播学兴起)的动力又是什么?这些问题的理清,对于理解我们今天的学科建设和创新,有着十分重要的意义。以往对此的讨论不仅寥寥而且语焉不详,大多招架以“需要与满足需要”,好像社会和学科本属“异性相吸”,总是一往情深心有灵犀有呼即应。吉登斯曾尖刻批评道,这是“以自己影响规定的一些社会需求为依据,塑造出所谓的‘社会的理由’。……除非行动者在行事之时,认识到他们所做的正是社会的需要。”[[2]]本文打算从媒介史的角度,对此做一粗浅探讨。我的理由在于,媒介是改变新闻传播的方式,形成新的传播关系和形态,影响社会方方面面的触点和交点。一个新媒介的介入,就是一个特殊的历史关口,建基在旧媒介基础上的社会面貌和生活方式,就不能不遭受审察、挑战和捍卫。[[3]]我们习惯于以媒介来区分传播的不同历史阶段,诸如口头、文字、印刷、电子之类的,其道理恐怕也在于此。波斯特通过对“信息方式”的考察,就发现“历史可能按符号交换情形的结构变化被区分为不同时期”[[4]]的。要是学科是因应社会变化而产生的一种“以知识生产为方式的社会实践”[[5]],那么也可以认定,新闻传播学科化的历程,就是与媒介交替变革相起伏的知识生产实践史。媒介史恰可为此,提供一个合适的考察窗口。下面,让我们从新闻学开始。

一、新闻学:制作报纸新闻的“工艺”

众所周知,新闻学创生于19世纪。

“19世纪”这一命名,也就是它用一个序数词而不是之前的那种诸如“文艺复兴”、“启蒙时代”之类,就足见其非同寻常。[[6]]两场惊天动地的革命,即改变后来世界面貌和格局的英国工业革命和法国大革命,都是发生在这个时期。导致原有的社会等级、政治秩序土崩瓦解,[[7]]一个与以往卓然有别的新社会来临人间。“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”,“一切等级的和固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了”。[[8]]19世纪“是理性的时代”,“也是惊异的时代、非凡的时代”。[[9]]就传播和文化层面,呈现这一时代“惊异”和“非凡”,同时又参与创造这种“惊异”和“非凡”的,就是印刷、电报等技术驱动下人类社会交往和传播的革命性变革[[10]],新闻业(journalism)——这一新型的社会传播形态,破土而出强势崛起。

新闻业与一般意义上的新闻活动,即人们打探、了解外界的新鲜事不是一回事。就历史看,传播新闻本非新闻业的专利。在17世纪的欧洲,四处兜售消息的是一些印刷商、邮递员或者货物推销员什么的,他们在从事本职正事的同时,将传布新闻作为一种附带的业务。宽泛地说,这或许也可以称作“新闻工作”,但肯定不是新闻业,更谈不上什么公共性,不过是邮递员、公职人员和行游艺人的个人行为,不是固定的或定时的,相反是随意的,[[11]]甚至不排除是即兴的。以哈贝马斯的考定,欧洲新闻传播历史可分为三个阶段:以小型手抄行业为组织形式的私人通信系统;以思想传播为主的个人新闻写作阶段,最后是19世纪30年代从“传播信念的报刊业向商业报刊业的转变”[[12]]。

美国又是如何呢?“在18世纪前期,美国印刷商眼中的报纸既不是政治工具,也不是新闻采集机构。早期的报纸从来不主动采集新闻,他们刊登收集到的任何东西”,并且是作为一门生意来做的。比如1729年,美国印刷商本杰明•富兰克林(BenjaminFranklin)接手《宾夕法尼亚公报》时,它还一直在转载伊雷姆•钱伯斯(EphraimChambers)的《百科全书》,其宏伟计划是从A到Z的词条一个不漏全盘照登,易手给富兰克林时连A字开头的都还没有完。该报的全称就叫《百科通用指南与宾夕法尼亚公报》,借此可知其旨趣。在18世纪后期,报纸开始变成党派控制的工具。自19世纪20年代起,随着政党的竞争越来越激烈,报纸的党派性色彩也越发浓厚。随后大众化报纸的兴起,以追求经济利润为目的,鼓吹政治独立,编辑们“表面上为独立性唱赞歌,私底下却在干着支持政党的事。”直到在19世纪中期,在美国办报都“不是一种独立性的工作,而是在政治世界里的一条前进道路”。[[13]]

新闻传播逐渐形成后来人们所熟知的现代新闻业,即英语的journalism,在英国是始于1850年代[[14]];美国则发生在1890年代之后[[15]],恰好抓住了19世纪的尾巴。于此见,如果说新闻不是新闻业所创,这话是没有错的(所以万一哪天报纸真的消亡了[[16]],新闻也绝不可能成为陪葬品);如果另有人说,新闻业出现之后,它制作(make)的新闻,已然不是19世纪中期之前的那种新闻,也是千真万确(所以直接用新闻业的新闻衡量微信朋友圈发来转去的消息,就不免有张冠李戴之嫌)。

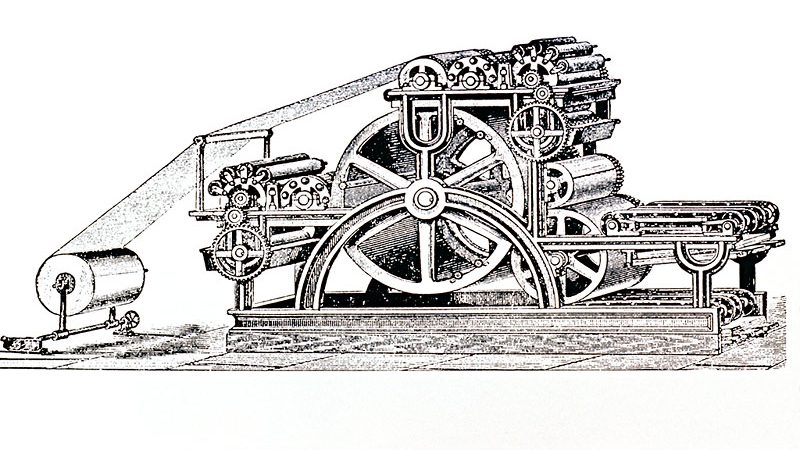

“新闻业”得以架构成形,与印刷、交通和电报等技术密切关联,尼克拉斯•鲁曼(NiklasLuhmann)说过,就是因了这样一些“传散技术”,才建立起大众媒体运作的结构性形式框架,并作为一种社会系统分门自立,就好比钱币的发明让经济系统独立而出一样。[[17]]新闻业与前新闻业或非新闻业的新闻传播有重大差异。首先,依赖于具有决定性意义的传散技术,新闻业不仅不再需要面对面交流,而且将这种亲身在场的互动有效地驱赶出去,由此保证了大众媒体沟通的独特性纯净性专业性有效性,形成一种自我生产和再生产的封闭性运作[[18]]。其次,按照西蒙栋(GilbertSimondon)的说法,“在大工业时代,人并不是一系列分散的技术物体(机器)的意向性根源。更确切地说,人仅仅执行技术物体自身具备的‘意向’”。[[19]]现代新闻业也不例外,实就是依照现代印刷机械的“构-设”(也有译为设置或座架),预设性地有计划地指令现实呈现出某一状态的开发设置活动及其结果。纸张被“摆弄成报纸,画报。可报纸、画报却把公众的意见设置来充斥印刷品,以便使一种预设了的公众意见变成是可预设的。”[[20]]新闻业以预先设置的框架[[21]],构筑成自己独有的新闻编制流程和传递范式;以特定的筛选标准、特定的制作技巧和程序,还有特定的展示方式和样貌[[22]],让拟想中的新闻和言论,成为媒介呈现的产品。如果说,前新闻业时代或非新闻业的新闻传播,是跟着事件走,以事件为导向,有事件才有传播;那么新闻业则是跟随机器制作及其相关的生产流程走,“时间上的注意力焦点从任务导向或事件导向变成了抽象的时间导向”,[[23]]在规定的时间里去发现组织新闻,在环环相扣的运转节奏中制作并传播新闻。这就是滕斯托尔(Tunstall)说的,把“非常规”的工作纳入了“常规”的运作之中。[[24]]“新闻”就是这样被“机械+人工”所征调,一期一期有规则地出现在读者面前。“这一生产权操纵在职业人员手中,他们的行为完全根据越来越规范化的工业体制内部的纯粹商业的标准而‘理性化’了”。[[25]]新闻制作从此属于一种工业艺术,[[26]],一种大众的艺术,[[27]]具有了一种机构的属性,[[28]]类似于一个“新闻工厂”[[29]]。

自此,报纸具备了两个显著特征:第一,它是一个生产新闻而不是其他(比如言论)的组织,新闻是构成并定位组织的基本标志,是面向社会流通的商品,也是各自竞争的手段。新闻被定义为“新近的且受众有兴趣的事件(event)的话语陈述”,并依此确立了选择的标准,即读者兴趣和时效性。[[30]]第二,专业传播者的主体意识得以塑造,承担起联结者和转译者的社会角色:作为符号的制作转运工,他们可以把一个共同体的态度、知识和关切转译给另一个;作为社会的连接者,纵向上贯穿两头:精英群体和普罗大众;横向上连为一体:贯穿同一社会结构层面的不同群体[[31]]。在制造出新闻及其受众的同时,新闻业也造就了自身,代表了一种生产公共知识的社会机制,“一种重要的典型的文化创造者与文化力量”,报道则成为一种“专业的、系统的、单向的以及奇特的道德无涉的监视形式”。[[32]]总之,在这种“先进的新闻传递技术的压力下,编辑活动已经从写作活动彻底变成一种新闻专业活动”。[[33]]新闻业开始摆脱与政治的干系,开始拒绝接受政党的资助。“采访”和为新闻配上导语的做法,逐渐推开并被接受。前者表示“对受众的恭敬,是由对消费者而不是党徒组成的‘受众’的屈从”;后者,亦即一个事实概括性的“导语”,好比“是把记者安插在了读者和政府之间,而且并未显现出报纸的党派倾向”。记者们开始筹建行业组织,表示他们是一个新的职业群体,[[34]]并“为个人立法”,建立职业规范,因为“只有朝着与职业活动关系紧密的群体对其作出有效规定的情况下,职业活动才会认识到自己的功能,了解到自己所具有的需要和每一次的变化状况。”[[35]]所以,“传媒表面上观察着一切,并到处观察着,但是它们观察的只是它们在观察以及它们如何观察,并且它们在观察中互相观察”。[36]这就难怪鲁曼(NiklasLuhmann)一口咬定,作为自我参照自我生产的社会系统,大众媒体的“实在”,就是“指系统本身运作的一个内在关联物”,“是在大众媒体自己之中进行着的,贯串于大众媒体的诸沟通”。一句话,大众媒体的实在与大众媒体的实践是一体两面互为依存:“它的真实实在,在于它自己的运作中”。除此之外,并没有一个额外的可附加到认识对象上的特性[[37]]。

于是,“报刊开始生产出一种话语,它不同于其它话语形式而且是新闻领域特有的”,[[38]]借此,有了衡量评判新闻业的标准尺度[[39]]。这时,19世纪的另一场革命,即以“人类历史上首次出现的由纯粹人间理想所指引的”法国大革命,不仅“为当代历史发展提供了动力”[[40]],也为新闻业的这种自我角色认同和描述,提供了一种思想资源,使之被归并到一个关于现代社会的一般理论之中。[[41]]

这个社会的一般理论首先将社会现实一分为三,即公共领域、生产的半公共领域和日常生活的私人领域,政治、经济和文化三种知识由此而起,也是当代认识论的根基;其次,以进步演化的历史观为基础,人类历史和社会发展不仅可以得到认识,并且可以预测和揭示其规律 ;最后,以功利主义的人类心理学为行为依据,假定有一个来源于自然法的“人类本性”之存在,由此推演并设定社会行为的法则。[[42]]在这样的思想和文化土壤上,新闻业为自身的所为,找到了陈述的依据。新闻业的出版是为了形成公众,新闻业在性质上就是公共。[[43]]公共成为新闻业的“上帝用语”和终极术语,除此之外没有什么重要的。新闻业以此评判自己的行动,捍卫自身的工作,扮演着公众的代表——对他们说话同时也为他们说话。[[44]]从此,这些一般社会理论就成为新闻业及其传播实践的标准话语,而且也是日后新闻学不言自明不可逾越的理论前提[[45]],比如提供事实反映真相,跟踪变化揭示规律,无私无偏代表民意,维护秩序惩恶扬善等等。塔尔德(GabrielTarde)所欢欣鼓舞高声喝彩的“新闻业真正的来临,也就是真正公众的来临”,“新闻业的工作就是要使公共头脑越来越全国化,甚至是国际化”,“报纸是一种公共的书信、公共的交谈”[[46]],置于这样的脉络中才能透彻把握而不至流于一般常识。

训练和提供职业新闻记者和编辑的教育,就是在这样的情景下适时登场。[[47]]其早期内容是以技术(technic),也就是印刷技艺和写作编辑课程为主。[[48]]比如1873年,美国堪萨斯大学创办了印刷实践课,后来的新闻系就在这个基础上扩展而成。1875年,康奈尔大学也开出了一门类似的新课程,名为“印刷艺术”,学生完成了这门课以及其他一些规定的文学和哲学课程,就可以获得新闻学毕业证书。[[49]]1893年到1901年,宾夕法尼亚大学首次明确设置了新闻学课程,伊利诺伊大学则于1904年率先开办四年制新闻学教育;随后跟上的是密苏里大学,于1908年开设了第一所独立的新闻学院。[[50]]初期的新闻教育,技艺性课程是重点。到了第二个阶段,新闻史和作为一种社会体制的新闻事业,成为研究的对象,并出现了第一批教科书。1930年代以后,新闻教育进入到第三个阶段,“人们公认,新闻专业的学生应该接受广泛的大学文科教育和良好的新闻技能训练,并理解他们所选择的职业的社会含义”,[[51]]试图实现和社会科学更加紧密和全面的一体化,形成了延续至今的“通识”教育模式。

上述的回溯不难看出,新闻学是对一个新行业——报业(新闻业)的呼应,这个新行业是印刷、电报等技术引发的传播革命的产物。因此,新闻学是以职业为导向的,以伦理-规范为要旨的学科。报纸职业及其业务操作,就是新闻学研究和教学的主要内容。具体地说,它主要是围绕报刊实践所形成的一套规范——新闻选择、处理的标准、新闻报道的规则要求、新闻采集和写作的技巧、报刊的功能和责任、报刊从业者必须具有的公共服务精神,以及道德和知识素质等等而展开。这一切,都是从价值层面的规范标准着眼,根据新闻实践的状况,适时做出判断,什么是适宜的正确的,什么是有违职业道德的错误的,不断证明“在理想的价值观和理想的规则得到实现的情况下,事物所应该具有的面貌”,[[52]]以及新闻制作应有的正确方式。如果说,“十九世纪思想史的首要标志就在于知识的学科化和专业化,即创立了以生产新知识,培养知识创造者为宗旨的永久性制度结构”[[53]]的话,新闻学就是在这方面为之做出了自己的一份贡献。

由于历史的关键时刻不同,主要历史过程的次序跨国度差别导致的差异,[[54]]在20世纪20年代露脸的中国新闻学,既无需了解欧美新闻业和新闻学所由产生的复杂的历史和现实因素,也感觉不到印刷、交通等技术因素的强力,按戈公振的说法,它由三个因素杂交而成:“近来我国留学欧美之对报纸有研究者,日有归国”;来华考察的外国记者日益增多,“足迹所至,必有关于报纸之演讲及种种讨论”;“报馆因营业上之发展,亦渐有改良之倾向”,[[55]]说穿了就是顺着“英美路线”现成搬进,在教学上则是完全仿照美国密苏里大学的新闻教育模式[[56]]。直接命名为“报学”,可谓得英语“journalism”之真意。任何历史都需要有一个开始,中国的新闻学科,就是以一个移植照搬的现成“学科”迈开第一步。于是述说在这一开始之后的各种变化,就成为中国新闻教育史、学科史的基本脉络,成为讨论学科建设的毋庸置疑的起点。至于引入中国之前的来由和状况,因为不属于中国新闻学科的历史,也就如泥牛入海杳无踪影了。

二、大众传播学:“广播”划定的方位和标准

阿芒•马特拉(ArmandMattelart)费心爬梳,将传播学的历史同样拉到19世纪。因为在“19世纪,基本的通信技术系统和自由贸易原则已经初现雏形”,由此促发的贸易流通、社会分工、社会有机体、城市化等等都与传播的变化及其观念息息相关。[[57]]罩在这样一个大背景下,新闻学和传播学就算“本是同根生”,都是这个“惊异非凡”时代的产物。然而,在新闻学之后偏又杀出了一个传播学。这,就不是用一般社会历史根源能解释得了的。

接近新闻学进入大学后的而立之年,也就是1927年9月,时任美国广播公司(RCA)副总裁,后成为将军的戴维•萨诺夫(DavidSarnoff),在《纽约时报》上发表了一篇题为《广播改革通过审议》(RadioProgress Passes in Review)的短文,声调高亢地宣称,1927年,对于“大众传播”变革有两个巨大贡献,一个是全国广播公司可以通过自己的广播网服务于全国,另一个是国会通过了一项广播条例,从而有望为无序的广播传送建立起秩序。据说,这是“大众传播”(mass communication)一词首次在报纸上现形。[[58]]有意思的是,就是这位公开打出“大众传播”牌子的萨诺夫将军,后来在一次演说中认为技术工具本身并不重要,“决定它们价值的是它们的使用方式”,被麦克卢汉抓了个正着,落为嘲笑奚落的靶子,被斥之为“流行的梦游症的声音”,在新技术形态中受到肢解和延伸而“进入的催眠状态和自恋情绪”。[[59]]

当然不是萨诺夫创造了“大众传播”这个词。约翰•马歇尔(John Marshall),这位洛克菲勒基金会的成员,在邀请不同学者参加1939-1940年洛克菲勒传播研讨班(seminar)的信件中,就使用了“大众传播”。想来马歇尔是需要一个有足够包容量的术语,可以把基金会所资助的不同项目,诸如广播效果、报纸和杂志的内容分析,以及电影影响力的调查等都能装进去,[[60]]“大众传播”一词应该就是因此受其青睐的。不知道是马歇尔的影响还是众人形成的共识,在1940年11月洛克菲勒研讨班所形成的一个特殊报告中,“大众传播”和“大众传播研究”的术语均赫然在目。[[61]]不过据学者考察,在1940年代中期之前,“大众传播”和“传播研究”的术语只是偶尔在印刷物中出现。更早点,关于这方面研究通常称之为“宣传和公共舆论”、“广播研究”、“印刷研究”、“阅读研究”、“受众研究”,“电影研究”等等[[62]],不见有“大众传播”的踪影。以此看,切特罗姆以“电报”、“广播”和“电影”三种现代媒介为标志,来探究讨论媒介与美国人的精神思想,[[63]]比之马特拉式的社会宏观背景描绘更需引起我们注意。切特罗姆(Daniel J.Czitrom)为何选择这三种媒介,偏偏把印刷或者报刊排除在外呢?他的理由是,“电报标志着传播第一次从传递中分离出来,并开创了电子媒介的时代。电影则预告了大众文化令人震惊的新形式的诞生,并对人们已经接受的文化观念本身提出挑战。对无线电的研究提供了一个机会,去考察广播这种最强有力、最普及的现代传播形式的兴起。”[[64]]切特罗姆将“开创了电子媒介的时代”、“预告了大众文化的令人震惊的新形式的诞生”,以及“最强有力、最普及的现代传播形式的兴起”,赋予这三种媒介而将报纸阻挡在外,可见后者的特点及其形式有根本不同。当然,这可能与美国报纸的特殊状况也不无关系。比如赫伯特•甘斯(Herbert J.Gans)在选择新闻生产研究对象时,最终确定了电视网而不是报纸,就在于美国没有真正全国性的报纸,而且其受众规模和多样性与电视无法相比。[[65]]以此看,“大众传播”首先由萨诺夫(DavidSarnoff)——这位广播公司的高层之口,借助报纸公诸于世,不是偶然。

毋庸置疑,萨诺夫的文章是出于公关目的。他提及的两个大事,无论是全国广播网还是联邦政府的条例,都是为树立广播的公共服务光辉形象,这就使得他故意省略了与广播有关的其他一些东西,甚至其重要性丝毫不亚于他所提到的。比如1927年对于广播具有标志性意义的,是收音机被界定为家用设施,作为精美的家具而不是技术设备来推销。收音机在数百万家庭的客厅里成为标配,家庭收音机数量节节攀升:在1926年,18%的美国家庭拥有一台收音机;到1931年,超过一半的家庭有了收音机。[[66]]罗杰斯的统计也差不多,截止1930年,美国收音机的拥有率达到46%;1940年就飙升到82%。[[67]]不仅如此,1927年还是一个“开始强调收音机把娱乐带入家庭的重要年份。”许多广告和文章都声称,广播是一个“音乐设备”。《收音机零售》杂志这样告知零售商,“你们推销的是音乐,不是收音机。”全家人聚集在收音机旁是标准化的收音机广告画面。到20世纪30年代末,广播听众超过了书报阅读者。[[68]]由此看,切特罗姆所说的“预告了大众文化的令人震惊的新形式的诞生”,是有充分依据的;称之为“开创了电子媒介的时代”,是“最强有力、最普及的现代传播形式的兴起”,也是不过分的。尽管这一些,亦即广播针对家庭的营销及其所具的重要商业价值,是萨诺夫不愿多讲的,但“广播的商业化对于扩张传播研究有着巨大的重要性”,[[69]]对于“大众传播”研究的出现及其含义,则更具有非同小可的意义。基特勒把长长的媒介史一截为二,断分为文字和技术媒介。前者包括手稿和印刷,是依赖于对日常语言的编码进行传播。后者则不同,它利用的是比人类感知更为迅速的物理程序,完全按照现代数学编码公式而运作,[[70]]广播就归属于后者。“大众传播”的出现是1920年代后期争夺空中电波战斗的结果,[[71]]宣告由“印刷术心智和表音字母秩序所形成”的“古腾堡星系”的陨落,以视听为特征的“麦克卢汉星系”[[72]]的横空出世。

萨诺夫没有想到的是,他所字斟句酌且又含糊其辞的短文,竟溢出了为RCA、NBC之类树立企业公共形象的意义之外,促成了一种以广播为主导样式的大众传播形态的具体轮廓:它看上去是一个由私人公司掌控,目的在于盈利,又与联邦政府有密切关系;同时意在服务于广大公众,满足他们的不同兴趣,好似一个非商业组织。由此一来,“大众传播”这个新术语,就有了一个最初的和范式意义上的具体参照,并生成其基本含义:大众传播不是指传播来自于大众、在大众之中或者与大众一起,它表示传播向外散发,从一个中心信源射向散落在四面八方的大众或者受众。[[73]]到了30年代中期,学者在一些论著中采用了这个术语,而且一开始就是特指广播。过了不久,另一些文章中也以此来指称旧的媒介,包括报刊在内。到了40年代,以“大众传播”来指代报刊、电影和广播这三件套渐成惯例。若干年后,电视又成为这个家族中的新成员。[[74]]报纸得以挤进大众传播的行列,在我看来,一方面是因为广播的崛起及其实践,为人们考察这个旧媒介提供了新的眼光,另一方面也是因为以印刷复制为基础的报刊,在传播特点上与电影以及电视有某些相似性(当然,这也使得人们模糊了二者在技术特性上的不同,把报纸与广播当成了媒介自然进化的过程而不是不同的实践范式),很容易一起被代入大众传播的“广播公式”:在一个中心集聚点上汇集信息资源,并向无数分散的受众传递确定的内容。到了1940年代这十年,“大众传播”作为学术术语不仅在使用上更为常见,并且开始以此为一个制度意义上的学术领域命名。[[75]]由此不难看出,“大众传播”和“大众传播研究”,并不是自然而生也不是不证自明,它实际上是由“广播范式”——这个“铜喉英雄”[[76]]所催生并以之为前提的,目今教科书里大家熟知的大众传播定义,应该就是广播范式的提炼和浓缩。基特勒(FriedrichKittler)说得在理,“媒介科学是一个新的研究领域,倘若没有现代信息技术的胜利在前,也就不会有它的存在。”[[77]]

作为大众传播研究这一新兴领域标志之一的《舆论学季刊》,在其创刊时说:“一种新形势正在全球兴起,它是由人民中的文化普及和传播形式的奇异改进造成的”。在这样的背景下,“学者们正在探讨一种能证实假设、介绍更精确的思想和论述的新的科学方法。”[[78]]施拉姆创建传播研究领域并筚路蓝缕使之制度化的故事,就是从这样的背景开始的。说来是巧,1942年1月,初到华盛顿服务于美国政府宣传部门的菜鸟施拉姆,所负责的一个主要任务,就是帮着起草总统罗斯福“炉边谈话”的稿子,[[79]]可见这个传播学科的“奠基人”,不排除是在广播的刺激下萌生出新的学科想象。他自己后来经常向学生说起,“二次大战”以很重要的方式,为传播领域的建立创造了条件,[[80]]其中或许就包括了他的广播经历。如果说施拉姆与“炉边谈话”是一种偶然相遇,那么,他后来不断叙述的四个传播学先驱者,肯定是经过精心选择的。以拉扎斯菲尔德为例,他完全是从广播研究中发迹并负有名气的。据说1937年,当有幸被任命为普林斯顿广播研究室主任时,拉扎斯菲尔德高兴得跳了起来,因为“广播是一个题目,围绕着它,实际上任何研究方法都能试验和随意运用”。作为一个组织者,拉扎斯菲尔德的洛克菲勒广播项目很快就成为传播研究活动的中心。[[81]]难怪他将自己的主要贡献评定为“在美国大学里扩大了社会研究机构并发展了一种在许多大学流行的研究模式。”[[82]]在广播这个实验场中,拉扎斯菲尔德式的统计方法,成了表达一种由广播所制造出来的生活方式的依据,“它将所有的生活简化为一种方式,将人的生活等同于人的消费”。这样的一种广播听众研究(他所从事的广播项目全称是“广播对于所有类型的听众的基本价值”),驱使拉扎斯菲尔德接受传播研究是一种综合性科学的概念。[[83]]其他三位也类似,或是侧重于宣传的影响,或是专注于传播和态度转变,或是传播与群体心理,这与当时美国电影和广播兴盛后的社会气候是一致的。1920年代后期,佩恩基金会资助广播和电影对于儿童影响的研究,开了传播效果研究的先声,就是一个明证。至于广播,自其最初出现开始,就迫切希望知道谁在收听。待广播的实践活动渐渐制度化,形成较为固定的结构形态和传播方式时,广播电台和广播网开始对听众实施系统的调查。对广播感兴趣的广告商,更需要精确的测量来评估产品的定价和销售,于是市场调研和学术性的广播研究领域初具轮廓。[[84]]加之第二次世界大战的宣传,这些新兴媒体对人的态度及其社会的影响,骤然间引起方方面面的关注和焦虑。可以这样说,如果新闻学是应职业而起,大众传播学则首先是广播引发的社会影响的产物。

出于这样的一种传播学科构想,施拉姆所选中的四位先驱,无一出自报纸或者新闻学,也就不令人奇怪。施拉姆试图以社会科学作为传播学依靠的大树,以职业为主导的新闻学迈不过这道坎。当年马歇尔操办洛克菲勒“大众传播”研讨班,总共邀请了十二位学者,同样与报社绝缘,也没有一个是新闻学者,倒是其中四个人与广播研究有关,有一个来自电影研究,还有一个来自图书馆学院,其余分别是人类学、心理学、社会学和语义学专家。[[85]]罗杰斯注意到,在“二战”期间的华盛顿,曾形成一个跨学科的、以传播问题为中心的学者网络,类似一个“无形学院”。这对于开创传播学研究,尤其是效果研究起到了不可忽视的作用。[[86]]就施拉姆所在且经常碰头的那个小组看,似也没有来自于报业或者新闻学的,[[87]]包括施拉姆本人的学科背景。这倒是从另一个角度,证实了“大众传播”本就是以“广播”为样式的术语及其研究,与新闻学和报纸没有什么关系。即便后来的报纸被纳进了“大众传播”的地盘,其研究也受到一些改变,一些学者从社会科学入眼,与原本训练职业新人和关注报纸新闻操作的新闻学多有异样,只能说明是大众传播侵入报纸而不是反之。相信大家也已经注意到,以后习惯被归入传播学版图的所谓文化研究和批判学派,主要也是与广播电视(最多提到杂志)相关,比如霍尔的“解码”和“编码”,霍克海默和阿道诺的“文化工业”都是如此。雷蒙•威廉斯诅咒“大众传播”应该被埋葬的理由也在于此,因为当语言和写作的整个话语领域一直需要研究时,大众传播却把研究限定在像广播和电影这样几个少数的领域,酿成了学术的灾难。[[88]]再稍作展开,1940年代确立传播学研究的“五W”基本范式,不可能是对报纸实践的想象和归纳,只能来自于基特勒所谓的依赖“物理程序,完全按照现代数学编码公式”的“技术媒介”,因为只有这样的媒介及其传播系统,其“传播的三大事物——讯息、人和物品”,可以被“转译成信息理论的概念”,才合适于用“分析信息系统的方式”来进行研究,[[89]]从而与作为“信号”理论而不是“意义”理论的[[90]]香农通讯模式有了共鸣和对接。1980年代之后,新科技的使用,主要是由于电视频道数量增加,“麦克卢汉星系”开始分化,出现了媒体的多样性、内容的多样化,受众的分殊化,大众传播转变为片段化、顾客导向与个别化,[[91]]立基于广播范式的“大众传播”也就岌岌可危。到了1990年代,大众传播研究者自行开始摒弃这个术语,因为这样的分类已经过时了。[[92]]

再来看施拉姆。当他以衣阿华为起点,摸索如《舆论学季刊》所讲的“一种能证实假设、介绍更精确的思想和论述的新的科学方法”时,却偏偏逆其道而行之,选择从新闻学院入手。按我的猜度,他的基本方略是做增量,扩张原有的新闻学院,将以“广播范式”为特征的大众传播,与训练报纸从业者的新闻学并置在一起。在提供给学校的方案中,这位做过几天业余记者的准新闻学院院长说,他不希望看到新闻学院只是摆弄着技巧性的小玩意,“在文章第一段中拼凑着关于谁、什么、哪里和何时的情景描述”,“它所要造就的学生将是整个大学中最适合理解和谈论他们所处的那个世界的学生”。罗杰斯由此归纳说,施拉姆不赞成职业型的新闻教学,而是要大量增加社会科学和人文学科方面的课程。[[93]]这当然也说得通,但总觉得太皮毛。以我看,这与其说他是为了改造新闻学,不如说意在尚未在大学出现的“大众传播”种子寻找一块容易扎根的土壤。就谱系论,新闻学院显在比之另一个施拉姆可以选择的对象——图书馆更为亲近。施拉姆后来的举措,就是在新闻学院之内新闻学之外,构建大众传播的博士课程和传播研究中心,新闻学仍是照旧,整个根基岿然不动。当然,或许多了一点课程或者社会科学的因素什么的,对新闻学学生培养会产生一定影响,但新闻学本身及其教育目标,没有受到动摇也是明摆着的。施拉姆的用意不是要用传播学来改造新闻学,而是将新闻学拉入大众传播学范畴之中,“新闻研究被定义为大众传播研究中的印刷媒介研究”[[94]]。此种“和平演变”的方略,使大众传播学顺利在新闻学院落脚“挂单”,一心从事研究生教育和学术研究,而将本科生培养的重任全盘委付于新闻学,二者各得其所。要是说施拉姆对于美国传播学的功绩,主要在学科建制化的推动而不是个人的研究[[95]],那么,他在这方面取得的最大成就,就是以实用主义的态度或者说机会主义策略,创造了以新闻学院为结构框架,在新闻学的本科教育之外,叠加传播学博士课程,并创建一个独立的传播研究中心统领学术研究的做法。这种新闻+大众传播的学科模式,被美国中西部的新兴州立大学,比如伊利诺伊、威斯康星、明尼苏达等等所普遍接受[[96]],“新闻与大众传播学院”逐渐成为通用的标牌。

当然,新闻学院的门是打开了,里面的“隔间”也变化了,却没有办法弥合报业传统新闻学和广播范式传播学之间的隔阂。罗杰斯例举的在不同高校里“绿眼罩人”和“卡方人”互为轻蔑和贬低,看上去是研究态度之不同,实质上是两个不同渊源学科的隔阂和戒心。“绿眼罩人”甚至反对将“新闻学”命名为“传播”。因为传播是一个社会科学的概念,新闻学是一个职业名称。等到报人和一些媒介机构开始涉足于民意测验和市场调查之后,应用性的传播研究得到了业界的认可,互不买账的情况才稍有转圜,可是缝隙并没有因此就被填平。传播学是以传播效果和社会影响为导向,新闻学仍重在职业导向,二者同存而殊途。“新闻与大众传播学院”——这一拼搭捏合,岂止是一个名称乎?

当然还有其他的尝试。斯坦福大学就把新闻系和言语、戏剧系中的广播和电影部分合并,建立了传播学与新闻学系。据说这样的做法,也成为其他一些研究性大学的通常模式。[[97]]斯坦福的这个举措,毫无疑问是受了大众传播研究的影响。这就是罗杰斯说的,“传播学也开始渗透到言语学系,将它们从对修辞学的人文研究改变为对人际传播的科学分析。”[[98]]罗杰斯的结论略显粗疏,很容易引起误解。首先,修辞学的人文研究并没有被改变而且一直存在,顶多可以说言语学系不再是人文研究一家独大,开始与科学研究“共同监管”。人文和科学两种取向的矛盾,既嵌入在课程里,也反映在学术研究中,人文背景的修辞理论和传播研究劝服模式的紧张关系[[99]]始终未能消除。其次,人际传播是大众传播产生后的产物,是以大众传播为尺度而比照现形的一个分支,以彼得斯的说法,面对面交往被置于媒介的阴影中才存在[[100]],遂有被展示和述说的机会。没有大众传播就没有“人际传播”,并不是修辞学及其历史根源所长出来的果实。不仅如此,后来组成人际传播研究的源流,多来自公共演讲、劝说、群体讨论,商业和专业的沟通等等领域,[[101]]本就注重功利性的言语技巧辅导,并非一直在与柏拉图阴影搏击的修辞语言学传统[[102]],更不必说后者被改造。雷蒙德•威廉斯就说,在西方文明中,关于语法和修辞有两千年历史,一直处于教学的中心,尽管其名称有变化,但语言研究及其实践技巧始终是中心。与之相比,传播研究是小弟弟,不过是现代现象。[[103]]最后导致的就是这样的结果:“传播学的主要范式——即施拉姆的传播观——一般来说并没有导致新的大学传播系产生。相反,施拉姆的传播观被用来与现存的言语学系和新闻学院相适合”。“传播学的新范式没有取代言语学和新闻学的这些现存学科体系。相反,它被增加,被修正,然后一分为二”。总之,这是一个“使传播学适应现存的结构”的过程。[[104]]其具体状况是,在大多数高校中,新闻学的职业技能教学在本科层面仍占主流,大众传播过程和人际传播互为联系的研究很罕见,新信息技术的学生找不到学术归宿。[[105]]尽管如此,颇有意味的是,在学术研究上,大众传播学研究似仍多坚持线性逻辑的、统计量化的和文本、话语的分析,“图像”和“声音”被转化成另一种被“阅读”所阐释的符号文本或话语,“麦克卢汉星系”附丽于“古腾堡星系”才得以显现和辨析,广播电视变身于一份视听的“报纸”。麦克卢汉对施拉姆的电视研究批评可谓一针见血:施拉姆是用研究文献的方法来研究电视,而且自己对之无丝毫意识。[106]可见印刷术的影响且深既广!近些年“视觉转向”、“空间转向”的兴盛,已然映衬出大众传播研究的单一和平面,至于新媒体时代“复眼观看”,也就是“看的方式的扩散”[[107]]之景象,更是见其捉襟见肘难以应付。

美国传播学科结构上的拢而不合,到了中国地盘,则就是各安各位互不认门,惟有新闻学牵手大众传播学结上了姻缘。不过后者颇有些“上门女婿”的味道,在建制上顺着新闻学的脾性,“要与我国传统新闻学相结合,取长补短,以促进我国新闻学研究,推动我国新闻传播事业的发展”。[[108]]所以同样是广播电视,必得按上新闻的名头才是正宗,否则归之于其他学科(艺术、文学)。再举一小例子,受到那几本研究新闻生产的经典著作,如塔克曼的“Making News”,吉特林的“TheWhole World is Watching”等的启发,国内也有不少学者循此而行,可是前者研究的都不是报纸,解决的也不是新闻学的问题。我国的则不一样,不仅几乎无一例外都是以报纸为对象,而且关注的重点就是新闻如何报道(生产),是新闻学者熟悉且时时萦绕在心的题目。这,亦非偶然。说到底,与美国新闻学和大众传播学各司其职不同,引进中国的大众传播学,是在新闻学的引领之下。总体上是根据新闻学的思维,以大众传播研究的范式(五W),做着报业的教学和研究。我们不是像施拉姆那样,把报纸作为大众传播中的“印刷媒介”,而是倒过来,把“传播”作为拓展新闻的一个视野(我自己的那本《新闻传播学》教材,就是一个上好例证)。于是,广播、电视理所当然被认定为新闻事业史的自然进化,而不是媒介史中的另一类媒介,或传播史中的另一种传播形态。在这个意义上,无论是出于惯性还是策略,日后以“新闻传播学”作为一级学科的命名,也不愧是名至实归。

三、结语:数字时代的学科想象

迈克•舒登声说,“追溯历史,是为了知道我们在时间线上的位置,不是要用过去的辉煌来证明当今的不堪。”[[109]]当然,也不能是反之,以今天的辉煌证明以往的不堪。本文的初衷,是想从媒介史角度,为我们明了目前的状况以及体悟所处位置提供某种启示。至于学科的未来去向、基本定位和轮廓等等的具体设想,限于篇幅,更是限于笔者的能力,非本文所能承当,而是有待各位同好们的实践探索并献仁献智。下面仅想顺着前面的思路,对未来的学科想象,谈一点粗浅之见,以作为结语。

媒介历史与新闻传播学科的演变过程,足以显示媒介对于传播和社会关系的重组,引发学科和学术研究的变动,起着根本性的作用,其影响甚至远远超过了我们的想象,从一个侧面证明了“技术的以及尤其是科技的加速发挥着社会变化的强有力发条的作用”。[[110]]只是我们可能受所谓的“技术决定论”所困,也可能长期浸染在大众传媒之中,媒介和人成了麦克卢汉所说的“鱼和水”关系,从而对之的重要意义也就浑然不觉。不仅如此,若放眼整个现代思想史,恰如有学者所言,自康德开始所构成的一系列的转向,都与“传播的具体载体和过程有着密切关系,而人类正是通过传播把握并参与实在”。[[111]]所以,新闻和大众传播,就是以印刷、交通、通讯和广播技术为基础,把握并参与人类社会由近代向工业主义过渡 [[112]]的现实实践。同理,在数字化浪潮翻卷中,“古腾堡星系”、“麦克卢汉星系”向“互联网星系”的融入,通过重新塑造各个媒介在新兴的网络语境下的可能性而再度媒介化了这些媒介, [[113]]形成了网络化社会的新形态。这既是范式和形态意义上传播革命,也意味着人类通过传播把握并参与实在进入一个新的转折,标志着“第四次工业革命”或者“后工业社会”的变化趋势。因而,当前的传播变革,既不是原有新闻职业的一种改良,也不是大众媒介线性式进化的一个阶段。这,应该是我们今天思考学科未来必须有的一个基本估量。

既然如此,将媒介从“双重残疾——默默无闻又似曾相识”[[114]]的状态中解放出来,重新理解其意义,就显得尤为重要。媒介史视角的学科演变证明,媒介不是一个物品而是一个事件,物品不过使用的对象,事件则是一种发生,一种展开,好比石头扔进水里,激起涟漪引发回声改变形态。几年前,库尔德利针对已有的传播研究问题就曾提醒,不能把媒介“当作物件、文本、感知工具或生产过程,而是在行为的语境里参照人正在用媒介做什么”。[[115]]库尔德利的说法很富有启发意义,恰如他自己所认为的,这种立足于媒介实践基础上的传播观,在一定程度上跳出了既有的新闻学、大众传播学和文化研究的路数。显然,他的媒介实践基本上还是落在行为,是特定情境中人与媒介相关的行为,所关心的问题是“在各种情景和语境中,人们(个人、群体、机构)在做什么与媒介相关的事”。[[116]]这不仅使得媒介仍然是一个使用对象或与之相关的参照物,最终难免还是落在做了什么(媒介影响的范畴)而不是作为事件的媒介是什么。由此,我倒更喜欢引用怀特海从存在论角度所阐释的“事件”,“事件是一个把自身诸方面发散出去,参与并形成其他事件的摄受统一体,因此,事件包进过去,映现当下,并预见未来。”藉此,就不存在独立的实体,事件与事件具有根本的关联性,世界就“是一张相互联系和相互渗透的过程的时间和空间之网”。[[117]]以这样的视野,作为事件的媒介,是一个节点,一个界面,一种尺度,更是一种动力。它连接不同节点,又摄受其他节点,从而型构关系,改变态势,转化创生新关系。这与德布雷的媒介理解也应该大致吻合。他说,媒介实是一个结转关系且又改变关系的“功能性位置”或者“中介环节”,中介作用不仅仅只是“处于中间位置的”,“它对通过中间项的两者起作用。……它要在不可逆转的过程中创造出一个模型,超越所有的企图”。[[118]]所以,“一种事件的发生,是感受和促成某种功能,感受和促成另一个人的事件发生的命运和形态”。[[119]]不同的媒介,之所以能合生成不同的传播形态,道理就在于此。

解放媒介的意义,既是历史的揭示,更应该成为未来学科建设的基本视野和思路。我赞同这样的看法,“表现一种科学特征的是观点,而不是研究对象。每一门科学都是沿着特定的入射角进入人类生活当中的”。[[120]]从历史和现实中可以看到,新闻尤其是传播作为研究对象,本就存在多种思想脉络,并非新闻传播学科独有。它们分布在不同学科,互有边界,各自为政。这使得新闻传播研究具有丰富养料的同时,也使得新闻传播学科显示不出自己的独有价值。媒介意义和价值的再理解,恰恰为此打开了新的通道。从媒介进入,关注“媒介自身运行的方式”,关注“来自媒介的相互关系” [[121]]及其传播形态,就完全可以考虑作为新闻传播学科的“特定入射角”,以此突出新闻传播学科不同于其他学科的特色。同时,我们又可以以媒介为支点,打通人文、社科和自然科学,重构学科体系、学术体系和理论话语体系,形成新闻传播学科新的版图。

不仅如此,从存在论的角度看,世界就是存在于关联之中的,“现实性是完完全全的聚集性”,[[122]]而且这种聚集是与人的知觉、身体和技术无法分离的。[[123]]作为事件的媒介,就是人的存在所不可分离的构成部分。且看,亚当、夏娃是以媒介(知识树)架起伊甸园与人间大地的通道;马克思恩格斯眼中的人是在生产劳动和技术的互动实践中发展和演变;[[124]]在中国的文化里,则有一个人人皆知的“仁”。“仁”,就是“事物与关系共同构成一体共生共存”,是一种“万物一体关联的世界观”。[[125]]因此,用怀特海的话来说,“实在的本质不是物质实体——它是过程中的机体。……根本的是过程而非实体”。“根本的关联性”,就意味着“所有事件都彼此一起创造”。[[126]]依此,媒介犹如梁启超所看到的报纸,“能纳一切,能吐一切,能生一切,能灭一切”,[[127]]成为人类关系构成和变化的动力,是参与彼此一起创造的“事件”。由此,以“媒介”为进路,不仅可以消解“大众传播”、“人际传播”、“群体传播”等等的划分,把传播置于同一个基点进行考察,而且也使我们重新理解新闻传播学科的性质和定位,有了一个全新的视角。

有科学家判定,当前“人类正处于一个转折点上,正处于一种新理性的开端。在这种新理性中,科学不再等同于确定性,概率不再等同于无知”。我们“正处于一个新科学时代的开端。我们正在目睹一种科学的诞生,这种科学不再局限于理想化和简单化情形,而是反映现实世界的复杂性,它把我们和我们的创造性都视为在自然的所有层次上呈现出来的一个基本趋势。” [[128]]“网络”,正是这样一种全球复杂性关系涌现的最好体现,[[129]]如何呈现和反映这样一种复杂性,应该是新闻传播学者思考新闻传播学科未来的重大课题,也是新闻传播学科创新建设的应有之义。

学科变化的历程让我们更加清楚地意识到,学科不是一块牌子,不是偏于校园一隅的一幢建筑,不是印在简章上的一段描述,更不是一个固定不变的范畴,或者是学科体系结构中的一个部分,而是一种活生生的现象,具有生命体感的社会实践,就存在于我们的实际作为中。历史的学科是动态的经验的开放的,本就是不断变化的。华勒斯坦等人就发现,“任何一门学科(或较大的学科群)都必须以学术要求与社会实践的某种特殊的、不断变化的融合为基础”。问题关键在于,这些“变化所采取的最常见的形式便是适应,即持续、细致地对据认为是传承而来的普遍经验与传承的方式进行调整。从历史的角度来看,一旦某一门学科得到了制度化,人们就很难不顾其普遍主义要求在当时所具有的表面上的学术合理性而成功地对这些要求进行挑战”。[[130]]于是就有了这样的一个结果,所谓的学科建设,常常踏着“路径依赖”的步迹,以“正反馈”的方式做着修补,“沿着相同路径更深入的步伐的可能性,随着每一步深入路径而增加”。看上去是不断向前的修正,但由于路径不变,实质上使得转变某些先前的东西更加困难,因为其成本越来越大,[[131]]最终就是积重难返。施拉姆“使传播学适应现存的结构”的设想,在一定程度上就证明了这一点。由此,华勒斯坦的建议是“开放”,开放“表达的是如下一个观点:对社会科学的理论前提进行检讨,以便揭露各种暗藏的、毫无根据的先验假定”,“从许多方面来看,它都构成了今日社会科学的当务之急”[[132]]。至少有一点,不能“将一群特殊研究者据以进行研究的特殊空间与时间,当成唯一有效的分析尺度”,[[133]]而是要有新的基点、新的胸怀、新的想象,新的图景,以推动新媒介新传播背景下具有范式转化意义的学科创新。

Abstract: This paperexamines the disciplinization of journalism and mass communication studies froma perspective of media history. The emergence of journalism studies in the nameof the discipline was closely related to the rise of professional journalism whichwas based on communications, transportation, and especially printing technologyin the 19th century. As a discipline, journalism studies was oriented by theprofession of newspapers, with the newspaper profession and its businessoperations as the main content of research and teaching, with ethics and normsas the keynote. In contrast,the mass communicationparadigm and its research were triggered by the broadcast mode. Masscommunication studies is based on social science theory,focused on the socialimpact of the mass media and its effects,and aimed atpostgraduate training and empirical research. Journalism studies and masscommunication studies are assigned to the same college in the U.S. universitysystem. However, they dream different dreams on the same bed. The paper concludes thatcurrent communication practices,driven bydigital technology, have entered the “InternetGalaxy”, which is completely different from the historical periodwhen journalism and mass communication studies were born. Therefore, It isimperative to plan the future of journalism and communication discipline withnew ideas based on new technological era,by drawing wisdom from media history and exploring the relationship betweenmedia technology, communication forms and disciplines in depth.

Keywords: JournalisticCommunication, discipline, media history

[[1]]〔德〕齐美尔:《社会学的研究领域》,《社会是如何可能的:齐美尔社会学文选》,林荣远编译,桂林:广西师范大学出版社,2002年,第1-16页;引见第4页。

[[2]]〔英〕安东尼•吉登斯:《社会的构成》,李康、李猛译,王铭铭校,北京:生活·读书·新知三联书店,1998年,第73-74页。

[[3]] CarolynMarvin,When OldTechnologies Were New: Thinking About Electric Communication in the LateNineteenth Century,New York:Oxford University Press,1988,p.4.

[[4]]〔美〕马克•波斯特:《信息方式》,范静哗译,周宪校,北京:商务印书馆,2000年,第13页。

[[5]]〔美〕沙姆韦、梅瑟-达维多:《学科规训制度导论》,华勒斯坦等:《学科•知识•权力》,刘健芝等编译,北京:三联书店,1999年,第26页。

[[6]]〔法〕克里斯托夫•夏尔:《现代性:欧洲和世界的新观念?》,肖琦、郭进翻译和整理,《复旦学报》(社会科学版),2018年第1期,第65页。

[[7]]〔英〕安东尼•吉登斯:《批判的社会学导论》,郭忠华译,上海:上海世纪出版集团,2007年,第3页。

[[8]]〔德〕马克思、恩格斯:《共产党宣言》,中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译,北京:人民出版社,1997年,第30-31页。

[[9]]〔英〕哈维•弗格森:《现象学社会学》,刘聪慧、郭之天、张琦译,北京:北京大学出版社,2010年,第18页,着重号原有。

[[10]]James Carey, The Communications Revolution and the Professional Communicator.In Eve Stryker Munson and Catherine A. Warren(eds.), James Carey: A Critical Reader. Minneapolis, MN: University ofMinnesota Press,1997,P.128-143.引文见p.128-129.

[[11]] Splichal,S.and Dahlgren,P.,Journalism betweende-professionalisation and democratization. European Journal ofCommunicaiton,2016,Vol.31(1),5-18,p.6.

[[12]]〔德〕哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东、王晓珏、刘北城、宋伟杰译,上海:学林出版社,1999年,第220-221页。

[[13]]〔美〕迈克尔•舒德森:《好公民:美国公共生活史》,郑一卉译,北京:北京大学出版社,2014年,第二、三章。

[[14]]Jean Chalaby,TheInvention of Journalism.NY: Palgrave Macmllan,1998,Part Ⅲ.

[[15]] Ibid,10,p.128-129.〔美〕大卫•斯隆编著:《美国传媒史》,刘琛等译,戴江雯校译,上海:上海人民出版社,2010年,第325页。〔美〕迈克尔•舒登森:《为什么民主需要不可爱的新闻业》,贺文发译,北京:华夏出版社,2010年,第83-104页。

[[16]]〔美〕迈克尔•舒登声:《新闻业的危机:你还吹得出欢乐的曲调吗?》,钟怡、林光耀译,邓建国校,载谢静主编:《中国传播学评论》,第六辑,上海:复旦大学出版社,2015年,第237-251页。按迈克尔•舒登声的说法,纯粹的“报纸”早已消失了,所有的“报纸”都成为纸质报纸与网络业务的一部分。

[[17]]〔德〕尼克拉斯•鲁曼:《大众媒体的实在》,胡育祥、陈逸淳译,鲁贵显审定,台北:左岸文化,2006年,第25-26页。

[[18]]〔德〕尼克拉斯•鲁曼:《大众媒体的实在》,胡育祥、陈逸淳译,鲁贵显审定,台北:左岸文化,2006年,第48-49页。

[[19]]〔法〕贝尔纳•斯蒂格勒:《技术与时间1.爱比米修斯的过失》,裴程译,南京:译林出版社,2012年,第76页。

[[20]]〔德〕海德格尔:《追问技术》,靳希平译,多人校,载熊伟主编:《存在主义哲学资料选辑》(上卷),北京:商务印书馆,第460-488页。

[[21]]〔美〕盖伊•塔奇曼:《做新闻》,麻争旗、刘笑盈、徐扬译,北京:华夏出版社,2008年。

[[22]]〔美〕赫伯特•甘斯:《什么在决定新闻?》,石琳、李红涛译,北京:北京大学出版社,2009年;〔美〕盖伊•塔奇曼:《做新闻》,麻争旗、刘笑盈、徐扬译,北京:华夏出版社,2008年。

[[23]]〔德〕哈尔特穆特•罗萨:《加速:现代社会中时间结构的改变》,董璐译,北京大学出版社,2015年,第197页。

[[24]]Tunstall, J., Journalists at Work., Beverly Hill, CA: SagePublications,1971,p.25-26.

[[25]]〔法〕贝尔纳•斯蒂格勒:《技术与时间1.爱比米修斯的过失》,裴程译,南京:译林出版社,2012年,第96页。

[[26]]〔法〕皮埃尔•布尔迪厄:《实践理性:关于行为理论》,谭立德译,北京:三联书店,2007年,第54页。

[[27]]〔美〕迈克尔•舒登森:《为什么民主需要不可爱的新闻业》,贺文发译,北京:华夏出版社,2010年,第83-104页。

[[28]]〔美〕盖伊•塔奇曼:《做新闻》,麻争旗、刘笑盈、徐扬译,北京:华夏出版社,2008年第32页。

[[29]] Bantz, C. R. McCorkle, S., Baade, R.C.,The news factory.In G.C. Wilhoit & H. deBodk (Eds.) Mass Communication Review Yearbook. Vol.2, 1981,pp.366-387.

[[30]]Ibid.,14, p.78-84.徐宝璜所谓的“新闻者,乃多数阅者所注意之最近事实也”(《新闻学》,北京:中国人民大学出版社,1994年,第10页),遵循的正是这两个标准。

[[31]]Ibid,10,p.132.

[[32]]〔美〕迈克•舒登森:《新闻的力量》,刘艺娉译,展江、彭桂兵校,北京:华夏出版社,2011年,第46页。

[[33]]〔德〕哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东、王晓珏、刘北城、宋伟杰译,上海:学林出版社,1999年,第222页。

[[34]]〔美〕迈克尔•舒德森:《好公民:美国公共生活史》,郑一卉译,北京:北京大学出版社,2014年,第151-153页。

[[35]]〔法〕埃米尔•涂尔干:《社会分工论》,渠敬东译,北京:三联书店,2000年,第16-17页。

[[36]]〔德〕西格弗里德•J•施密特:《传媒:传播与认识的结合》,载西皮尔•克莱默儿编著:《传媒、计算机、实在性——真实性表象和新传媒》,孙和平译,北京:中国社会科学出版社,2008年,第46-63页;引见第58页。

[[37]]〔德〕尼克拉斯•鲁曼:《大众媒体的实在》,胡育祥、陈逸淳译,鲁贵显审定,台北:左岸文化,2006年,第26-31页。

[[38]]Ibid.,14,p.1.

[[39]]〔德〕尼克拉斯•鲁曼:《大众媒体的实在》,胡育祥、陈逸淳译,鲁贵显审定,台北:左岸文化,2006年,第32页。“自我陈述”一说同样来自于鲁曼,所以他认为,大众媒体的危机,并不触及其运作方式,而只是触及大众媒体的自我描述。我觉得这个说法值得我们注意,依此见,比如关于新闻专业主义的争论乃至批评,怕都不过是关于大众媒体的自我陈述为准来批评其所陈述的或正在运作的,充其量是一种话语实践。

[[40]]〔英〕安东尼•吉登斯:《批判的社会学导论》,郭忠华译,上海:上海世纪出版集团,2007年,第3页。

[[41]]〔德〕尼克拉斯•鲁曼:《大众媒体的实在》,胡育祥、陈逸淳译,鲁贵显审定,台北:左岸文化,2006年,第32页。

[[42]]〔美〕伊曼纽尔•华勒斯坦:《否思社会科学》,刘琦岩、叶萌芽译,北京:三联书店,2008年,第111-112页。

[[43]]Nord, D., Communities of Journalism,cited in Carey, J., A Short History for Journalists: A Proposal and Essay. Press/Politics, 12(1), Winter,2007,p.3-16.

[[44]]Ibid,10,A Short History for Journalists: A Proposal and Essay.

[[45]]关于这方面的历史,Michael Schudson的Discovering the News有精彩描述。

[[46]]〔法〕加布里埃尔•塔尔德著,特里•N.克拉克编:《传播与社会影响》,何道宽译,北京:中国人民大学出版社,2005年,第216、235、245页。

[[47]]Ibid,10,p.133.

[[48]]Beate Josephi, Journalism Education, In Karin Wahl-Jorgensen, and ThomasHanitasch(Eds.), The Handbook ofJournalism Studies. NY: Routledge, 2009,p.42-56;引文见p.44.

[[49]]林牧茵:《移植与流变——密苏里大学新闻教育模式在中国(1921-1952)》,上海:复旦大学出版社,2013年,第28-29页。

[[50]]〔美〕迈克尔•埃默里、埃德温•埃默里:《美国新闻史:大众传播媒介解释史》(第八版),展江、殷文主译,北京:新华出版社,2001年,第603页。

[[51]]〔美〕迈克尔•埃默里、埃德温•埃默里:《美国新闻史:大众传播媒介解释史》(第八版),展江、殷文主译,北京:新华出版社,2001年,第603-605页。

[[52]]〔美〕斯坦利•巴兰、丹尼斯•戴维斯:《大众传播理论:基础、争鸣与未来》,曹书乐译,北京:清华大学出版社,2004年,96页。

[[53]]〔美〕华勒斯坦等:《开放社会科学》,刘锋译,北京:三联书店,1997年,第8-9页。

[[54]]〔美〕保罗•皮尔逊:《时间中的政治:历史、制度与社会分析》,黎汉基、黄佩璇译,南京:江苏人民出版社,2014年,第3-4页。

[[55]]戈公振:《中国报学史》,北京:三联书店,1955年,第259页。

[[56]]储玉坤:《今日之中国新闻教育》,载龙伟、任羽中、王晓安、何林、吴浩编:《民国新闻教育史料选辑》,北京:北京大学出版社,2010年,第215-219页。

[[57]]〔法〕阿芒•马特拉、米歇尔•马特拉:《传播学简史》,孙五三译,北京:中国人民大学出版社,2008年,第一章。

[[58]]Simonson,P.,Refiguring Mass Communication: A History. Urbana: University of IllinoisPress. 2010,P.9.

[[59]]〔加〕马歇尔•麦克卢汉:《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,北京:商务印书馆,2000年,第37页。

[[60]]Schramm, W., The Beginnings of Communication Study in America: A PersonalMemoir, Edited by Chaffee, S., & Rogers, E. M., London: SagePublications,1997, p.135.〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第232页。

[[61]]〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第231页。

[[62]]Delia, J. E., Communication Research: A History. In Rogers, C. R., &Chaffee, S. H.(Eds.), Handbook ofCommunication Science, Newbury Park,CA: Sage Publications, 1987,p.20-98;引文见p.57.

[[63]]〔美〕丹尼尔•杰•切特罗姆:《传播媒介与美国人的思想——从莫尔斯到麦克卢汉》,曹静生、黄艾禾译,左宇校,北京:中国广播电视出版社,1991年。

[[64]]〔美〕丹尼尔•杰•切特罗姆:《传播媒介与美国人的思想——从莫尔斯到麦克卢汉》,曹静生、黄艾禾译,左宇校,北京:中国广播电视出版社,1991年,第2页。

[[65]]〔美〕赫伯特•甘斯:《什么在决定新闻?》,石琳、李红涛译,北京:北京大学出版社,2009年,前言,第2页。

[[66]]〔美〕理查德•布茨:《美国受众成长记:从舞台到电视》,王瀚东译,北京:华夏出版社,2007年,第199、174页。

[[67]]〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第278页。

[[68]]〔美〕理查德•布茨:《美国受众成长记:从舞台到电视》,王瀚东译,北京:华夏出版社,2007年,第199-200页。

[[69]]Ibid.,61, J. E., p.47.

[[70]]〔德〕弗里德里希•A•基特勒:《传播媒介史绪论》,黄淑贞译,载周宪(执行)、陶东风主编:《文化研究》(第13辑),北京:社会科学文献出版社,2013年,第243页。

[[71]]Ibid., 57, p.10.

[[72]]〔西班牙〕曼纽尔•卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九、王志弘等译,北京:社会科学文献出版社,2001年,第408-418页。

[[73]]〔英〕多米尼克.斯特里纳蒂:《通俗文化导论》,阎嘉译,北京:商务印书馆,2001年,第71页。所以霍克海默和阿多诺宁用“文化工业”而不是大众媒介,因为后者会让人误以为,大众传播是由大众自己的偏好决定的,他们担负着某种真正的责任。

[[74]]Ibid.,57, p.15-17.

[[75]]Ibid.,57, p.17.

[[76]]胡道静:《新闻史上的新时代》,载《胡道静文集•上海历史研究》,上海:上海人民出版社,2011年,375-544,引文见第409页。

[[77]]〔德〕弗里德里希•A•基特勒:《传播媒介史绪论》,黄淑贞译,载周宪(执行)、陶东风主编:《文化研究》(第13辑),北京:社会科学文献出版社,2013年,第235页。

[[78]]〔美〕丹尼尔•杰•切特罗姆:《传播媒介与美国人的思想——从莫尔斯到麦克卢汉》,曹静生、黄艾禾译,左宇校,北京:中国广播电视出版社,1991年,第133页。

[[79]]Schramm, W., The Beginnings of Communication Study in America: A PersonalMemoir, Edited by Chaffee, S., & Rogers, E. M., London: SagePublications,1997, p.133.

[[80]]Ibid.,78,p.135.

[[81]]Ibid.,61, p.51;53.

[[82]][82]〔美〕丹尼尔•杰•切特罗姆:《传播媒介与美国人的思想——从莫尔斯到麦克卢汉》,曹静生、黄艾禾译,左宇校,北京:中国广播电视出版社,1991年,第138页;第206、139页。

[[84]]〔美〕理查德•布茨:《美国受众成长记:从舞台到电视》,王瀚东译,北京:华夏出版社,2007年,第200-201页。

[[85]][85][86]〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第229-230页; 第11-12页; 第12-13页。

[[88]]Williams, R., Communications As Cultural Science. Journal of Communication,Summer,1974, p.17-25.引文见p.22.

[[89]]〔德〕弗里德里希•A•基特勒:《传播媒介史绪论》,黄淑贞译,载周宪(执行)、陶东风主编:《文化研究》(第13辑),北京:社会科学文献出版社,2013年,第236页。

[[90]]Peters, J. D.,Speaking into the Air: A history of the Idea of Communication.Chicago: The University of Chicago Press,1999,p.23.

[[91]]〔西班牙〕曼纽尔•卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九、王志弘等译,北京:社会科学文献出版社,2001年,第310-322页。

[[92]]Ibid.,57, p.20.

[[93]]〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第26页。

[[94]]Schramm, W.,Twenty Years of Journalism Research. Public Opinion Quarterly, 21(1), 1957,91-108.

[[95]]Ibid.,61, p.74.

[[96]]〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第27页; Ibid., 61, p.74.

[[97]]Ibid.,78, p.156-157.

[[98]]〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第503页。

[[99]]Ibid., 61, p.81.

[[100]]Ibid.,89,p.6.

[[101]]Ibid.,61, p.78-79.

[[102]]Dues,M.,Brown,M.,Boxing Plato’s Shadow: An Introduction to the Study OfHuman Communication. NY: McGraw-Hill,2004.

[[103]]Ibid.,87, p.17.

[[104]]〔美〕E.M.罗杰斯:《传播学史:一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海:上海译文出版社,2002年,第505页。

[[105]]Ibid.,78, p.158.

[[106]]麦克卢汉:《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,北京:商务印书馆,2000年,第48页。

[[107]]〔美〕唐•伊德:《技术与生活世界:从伊甸园到尘世》,韩连庆译,北京:北京大学出版社,2012年,第57页。

[[108]]《第二次全国传播学学术讨论会召开》,《国际新闻界》,1986年第6期,第19-20页。

[[109]]〔美〕迈克尔•舒德森:《好公民:美国公共生活史》,郑一卉译,北京:北京大学出版社,2014年,第8页。

[[110]]〔德〕哈尔特穆特•罗萨:《加速:现代社会中时间结构的改变》,董璐译,北京:北京大学出版社,2015年,第183页。

[[111]]〔丹麦〕克劳斯·布鲁恩·延森:《媒介融合:网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》,刘君译,上海:复旦大学出版社,2014年,第16页。

[[112]]〔德〕阿诺德•盖伦:《技术时代的人类心灵》,何兆武、何冰译,上海:上海科技教育出版社,2003年,第86页。

[[113]]〔英〕索尼娅•利文斯通:《推荐序言》,载克劳斯·布鲁恩·延森:《媒介融合:网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》,第1-2页。

[[114]]〔法〕雷吉斯•德布雷:《普通媒介学教程》,陈卫星、王杨译,北京:清华大学出版社,2014年,第2页。

[[115]]〔英〕尼克•库尔德利:《媒介、社会与世界:社会理论与数字媒介实践》,何道宽译,上海:复旦大学出版社2014 年,第39页。

[[116]]前揭尼克•库尔德利,第41页。

[[117]]〔美〕克里斯蒂安•德昆西:《彻底的自然:物质的灵魂》,李恒威、董达译,杭州:浙江大学出版社,2015年,第128、125页。

[[118]]前揭雷吉斯•德布雷,第125页。

[[119]]〔德〕齐美尔:《社会学的研究领域》,《社会是如何可能的:齐美尔社会学文选》,林荣远编译,桂林:广西师范大学出版社,2002年,第1-16页;引见第4页。

[[120]]前揭雷吉斯•德布雷:《媒介学引论》,第3-4页。

[[121]]〔加拿大〕罗伯特•洛根:《理解新媒介——延伸麦克卢汉》,何道宽译,上海:复旦大学出版社,2012年,第7页。

[[122]]前揭克里斯蒂安•德昆西,第125页。

[[123]]参〔美〕唐•伊德:《技术与生活世界:从伊甸园到尘世》,韩连庆译,北京:北京大学出版社,2012年。

[[124]]〔德〕马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,中央编译局编:《马克思恩格斯全集》第三卷,北京:人民出版社,1956年。

[[125]]陈来:《仁学本体论》,北京:三联书店,2014年,第31页。

[[126]]转引自前揭克里斯蒂安•德昆西,第121页。

[[127]]梁启超:《清议报第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》,载复旦大学新闻系新闻史教研室编:《中国新闻史文集》,上海:上海人民出版社,1987年,第43-53页。

[[128]]〔比〕伊利亚•普里戈金:《确定性的终结:时间、混沌与新自然法则》,湛敏译,上海:上海世纪出版集团,2009 年,第5、6页。

[[129]]〔英〕约翰•厄里:《全球复杂性》,北京:北京师范大学出版社,2009年,第9-15页。

[[130]]〔美〕华勒斯坦等:《开放社会科学》,刘锋译,北京:三联书店,1997年,第53页。

[[131]]〔美〕保罗•皮尔逊:《时间中的政治:历史、制度与社会分析》,黎汉基、黄佩璇译,南京:江苏人民出版社,2014年,第24-25页。

[[132]]〔美〕华勒斯坦等:《开放社会科学》,刘锋译,北京:三联书店,1997年,第59页。

[[133]]〔英〕大卫.哈维:《寰宇主义与自由地理》,王志弘、徐苔玲译,新北:群学出版有限公司,2014年,第311页。

作者简介:

黄旦,复旦大学信息与传播研究中心主任、复旦大学新闻学院教授。

[版权声明]本文章发表于《新闻与传播研究》2018年第10期。本文由作者授权发布,未经许可,请勿转载(个人转载不在版权限制之内)。如公开出版机构需转载使用,请联系刊发杂志及作者本人获得授权。

[引用格式] 黄旦. (2018).新闻传播学科化历程:媒介史角度. 新闻与传播研究.60-127.