潘霁 | 社区空间与线上连接:基层官微矩阵重塑人地关系的效果研究

发布者:复旦大学信息与传播研究中心发布时间:2023-04-25浏览次数:944

摘要:传统传播效果研究关注媒介使用对个人心理的效应。“使用”概念遮蔽个人身处本地空间与社会技术网络日常的“连接”。空间特征和居民与技术的连接多被排除在视野外。数字媒介的基础设施化刺激效果研究转变范式。基层官微矩阵依托微信,卷入多元的本地传播主体、象征叙事和空间资源。社区空间促进异质叙事网络虚实整合,构成社区传播基础设施。个人与整合叙事网络的日常连接重塑人地关系。本文通过问卷调查,考察上海社区“空间”属性及居民与官微矩阵的既有“连接”如何共同重塑人地关系。研究发现社区空间主要通过支持邻里内部交往,促成虚实异质叙事网络的融合,进而影响基层官微传播效果。借突出“空间”和“连接”的交互,研究力图为理解微信官微矩阵融合线上线下的机理提供借鉴,更为传播效果研究在数字时代的范式转变指明可能。社交媒体基层官微以矩阵形式互通互联,构成中国城市社区重要的传播基础设施。到2020年末,超过140837家政府机关注册微博账号,31个省在微信,微博或抖音建立基层政府公号。超70%省份建立了从省级机关延伸到居委的官微矩阵。约95.11%官微内容皆由基层公号发布:基层官微叙事网络正成为社区沟通和市民公共参与最活跃的场域(中国互联网信息中心,2021)。上海城市基层政务的数字化程度尤高。《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》指出“十四五”期间上海“一网通办”实际办件网办比将达80%,“高效办成一件事”“高效处置一件事”标杆场景达50和35个。数字转型深度渗入日常就医、出行、居家、文娱、学习、消费领域。《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》提出推动线上线下协同,加快形成全方位服务体系的目标。深化“健康云”“互联网总医院”“上海交警”“上海人社”“上海公积金”“上海药店”“上海12345”“社区云”等多渠道移动端应用服务整合,强化区、街镇微信公号“旗舰店”服务供给。更多性质、内容和形式各异的社区传播主体集成到移动平台。异质叙事(主体)集聚提升了基层政府据本地状况与居民交流的效率。居民日常更多穿梭线上线下与官微关联。个人围绕资源分配,公共信息获取和数据分享形成横向沟通也随之增加。数字媒介勾连虚实,卷入多元叙事。其中,机构媒体的运营影响社区建设和本地公共参与积极度(参见Finnegan& Viswanath,1988;Friedland,2001;McLeod et al.,1996)。网络媒体支持居民围绕公共议题更开放多元讨论;加速社区信息流动,提高居民地方认同和公共参与(Gil de Zúñiga,2012;Lin,Cheong,Kim& June,2010),改变人地关系(Kim&Ball-Rokeach,2006a;Putnam,2001, p22-30)。新媒介改变人,空间与技术的关系,为研究提出新的预设和问题。

目前聚焦中国城市官微的文献不多。仅有者多视之为具特定功能的技术对象,探讨其对政府数字融合、制度创新、官民互动、信息开放、公关策略或舆论引导的作用(参见:施瑞婷,2015;李华玉,2013;李晓方,2011;尹连根,2020;李汉卿,2019;孟天广,赵娟,2018;阳翼,宋鹤,2015等)。事实上,官微矩阵越来越多呈现沟通平台和传播基础设施特征(Plantin & Seta,2019)。相比技术对象,数字平台和传播基础设施的运作表现更多元的空间形态:媒介越来越多成为立体环绕环境并支持多模态的移动。居民与技术网络之间也在具体的社区空间中,生发出更多稳定反复的连接形态。关注公号、扫二维码、刷公号和朋友圈、打卡“拔草”等实践都成为数字化日常中个人对媒介连接的反复更新。数字基础设施驱动的空间体验与日常连接共同构成社区新的传播生态和栖居环境。大小公私各类公号彼此错落互联,尽皆卷入官微矩阵网络。同时,居民与微信矩阵的日常连接互动不断。人与本地叙事网络,不同叙事主体,甚至数字模拟的叙事网络之间,涌现大量性质各异的连接糅合。各种连接稳定运行,凝聚成居民栖居所在。与此相关,城市研究和建筑学提出社区空间的特征,包括通勤条件、交通位置、占地面积、网络服务和便民设施分布等因素皆影响社区形态和居民交往(Kim & Ball-Rokeach,2006b;Costa & Kahn,2003;Putnam,2001, p.23-30)。虚实空间以各自独有方式塑造人地关系。但以生态思维,超越虚实两元,从数字传播基础设施视角将“连接”和“空间”同时纳入媒介效果考察的研究,尚不多见。

据此,本文通过问卷调查,考察上海社区“空间”属性及居民与官微矩阵的“连接”如何共同重塑人地关系。人地关系同时形塑数字城市的个人与地方,具有重要现实意义和理论延展。研究发现社区空间主要通过支持内部邻里间日常的交往,促成虚拟和实在的叙事网络发生融合,影响基层官微的传播效果。通过突出“空间”和“连接”对人地关系的作用,研究力图为理解微信官微融合线上线下的作用机理提供借鉴,更尝试为传播效果研究在数字时代的范式转变指出可能。

传播基础设施理论(Communication Infrastructure Theory,简称CIT)将社区媒体机构、社会组织、政府机关和居民个人视为本地叙事网络节点。不同节点循自身逻辑,独立运作,生成叙事网络,经具体空间整合,成为地方传播基础设施。居民与本地叙事网络的连接,连同整合叙事网络的空间(Kim&Ball-Rokeach,2006a)构成塑造人地关系的关键(Kim& Ball-Rokeach,2006)。理论独有解释力在于“将个人多重叙事网络及两者所处具体空间结合考量”(Ball-Rokeach, Kim, & Matei,2001)。关注空间与异质叙事网络整合的关系,探讨个人与传播基础设施日常连接,成为生态视角独特的洞见。

传播基础设施理论将人地关系界定为社区认同,包涵情感关系和参与行为两个向度(Kim&Ball-Rokeach,2006a,2006b)。前者指居民与地方在情感依恋、自我身份认知等方面的关联和本地归属感(Chavis& Wandersman,1990;Fischer,1982, pp.12-13;Greenbaum,1982;;McMillan,1996)。行为方面,社区认同包含居民参与社区文化、政治或经济活动的实践(Stolle,2003, pp.34-35);参与捐献互助或志愿服务等为社区解决问题的举动(McLeod et al.,1996);参与集体行动,合作改善社区的意愿和集体效能(Sampson Morenoff & Earls,1999)。空间对异质叙事网络的整合,个人与本地叙事网络连接状况成为影响社区认同关键(Ball-Rokeach,1985,1998;Ball-Rokeach,Kim & Matei,2001)。

其中,本地叙事网络由居民,媒体组织和基层社会(政府)机构日常生成的多元叙事构成(Ball-Rokeach & Hoyt.,2001)。三者叙事方式各异。本地叙事宽泛地包括所有牵涉社区居民,本地生活或公共事务的传播:可口语或书面,数字或模拟,实时或延迟,有意或无心,偶发或计划(Ball-Rokeach,& Hoyt, 2001) 。其囊括居民交往(如,官微帖下市民间讨论),政府沟通(如,发布与市民互动、澄清政策)或本地文娱活动沟通(如,公号社区活动信息等)。官微矩阵虽为同一主体运营,但相比传统媒介,其技术设置构成容纳更多元主体独立运行的平台,接近 “媒体的媒体”。通过超链、引用和白名单转发等方式,基层官微矩阵的平台化运作将居民间交往、本地机构媒体、社会组织和不同行政机关等传播主体卷入数字沟通。各矩阵节点保持了自身叙事方式和运作逻辑。本地叙事网络的整合,既牵涉赛博空间三类本地传播主体不同叙事网络间的交融;又包括数字与模拟态叙事网络在实体空间的碰撞。同一沟通主体(如本地媒体)在数字和模拟叙事网络间穿梭,或不同主体构成的叙事网络横跨线上下的勾连,都会生发新的区分。不同传播主体在“沟通空间的反复连接,整合异质叙事网络,产生整体性叙事网络”(Ball-Rokeach, Kim, & Matei, 2001) ,构成数字社区的传播基础设施。

空间作为沟通行为场景,影响传播主体生产本地叙事的实践,更促成 “击穿” 叙事网络虚实分野的整合 (Kim & Ball-Rokeach,2006a,2006b)。社区公共空间是各类传播主体稳定的行为场景。空间越支持公共交往展开, 异质叙事网络越可能融通,生成高度整合的社区叙事网簇。空间作为沟通行为场景,通过促成本地叙事网络的在地生成与整合连接,能塑造人地关系的情感和行为维度。现有传播基础设施理论文献多将沟通行为场景默认为社区空间的对外开放度(Ball-Rokeach, Kim, & Matei, 2001;Kim,Ball-Rokeach,Cohen & Jung,2002;Kim & Ball-Rokeach,2006a)。操作定义反映西方主流文化对空间交往向外扩张,宽容多元的价值偏重。对外开放的公共空间与多元意见自由市场意象契合。实际上,社区空间对外开放包容度与空间设施对内部成员沟通的支持、意义和功能不同。对外开放度更多指向本地社区空间对外来文化多样性的包容吸纳。对内的沟通度牵涉社区空间设施多大程度鼓励支持社区内部邻里,本地不同传播主体间发生频繁交流碰撞。两者以不同方式促成本地叙事网络的扩张与整合。但文献对社区空间促进内外交往一张一合间的差异,乃至其不同效果,多未见细究(参见Ball-Rokeach, Kim, & Matei, 2001;Chen,Dong,Ball-Rokeach,Parks & Huang,2012;Matei,Ball-Rokeach & Qiu,2001;李华玉,2013)。

个人与本地叙事网络的连接影响人地关系(Kim&Ball-Rokeach,2006b)。与本地叙事网络连接能“内化激活”居民日常生活中本地叙事生产,提高公共参与集体效能;增强本地归属;提高以行动参与社区生活的积极性(McCarthy&Zald,1977;Ajzen & Fishbein,1980);助其在危机后投入社区重建(Kang & Kwak,2003);或更有效适应新社区生活 (Kim & Ball-Rokeach,2006b;Kim,Ball-Rokeach,Cohen & Jung,2002) 。居民与政府或机构媒体等专业沟通组织的连接增加居民的社区参与行为(Sotirovic & McLeod,2001;Shah,Cho, Eveland & Kwak,2005)。

与本地叙事网络“连接”与传统“媒介使用”观念不同。新媒体“使用”多指向人作为能动主体与具特定功能的技术对象间接触的频率、节奏、方式和长度等方面(王天娇,2020;Wei,2014;潘霁,2016)。传播效果文献对“使用”概念维度的测量相对稳定。与传播基础设施“连接”则牵涉居民与本地沟通资源结构间循环往复的关联;个人与沟通环境多层次,生态化和基于资源流动的多重勾连;乃至关联稳定、多元、范围、强度、易得或结构中心度等侧面(Plantin & Seta,2019;Ball-Rokeach,1998)。连接指向技术与人更对称的相互构成关系。如,居民通过“关注”官微形成的既有连接,为数字技术系统与个体反复的双向交互和资源流动创造可能。居民线上线下的既有连接还会产生出与其他政治、社会、文化和人力资源的新关系,创生新的本地叙事网络(Bourdieu,1986;Coleman,1988)。循CIT视角,居民通过谋求、扩展并维护自身与社区传播基础设施(即整合本地叙事网络)稳定而充满活力的连接,寻求生存与发展机会(Ball-Rokeach,1998)。

上海城市基层官微矩阵与本地居民连接的多样性和密集度都较为突出。基层官微矩阵的数字叙事网络与社区本地线下的日常交往杂糅并存。对比看来,与线上叙事网络连接的空间范围更广、交互频率更快、覆盖类型更全。上海政府推进“一网通办”,力图以一个网络接口整合多种日常生活必须的公共服务,社区活动和公共交往功能。此举促成基层官微矩阵成为聚集连接更多不同本地叙事主体的巨型叙事网簇。基层官微勾连的矩阵,以不同形态包含各类社会组织,本地媒体,电子商务和居民人际交往元素。官微矩阵目前覆盖了中国城市超过85%的社区功能,涵盖了邮政快递服务、公共安全、医疗卫生、文化旅游、教育培训、电子商务、餐饮和居委会、NGO、社工、志愿者团体等居民自治组织。据中国互联网协会2021年7月发布的《中国互联网发展报告(2021)》,中国上网人口中85.3%与官微矩阵发生过联系,超过1.88亿网民曾在全国政务服务平台注册用户。官微矩阵将基层政府职能部门、半官方居民自治机构、社会组织、本地媒体、电商乃至大量社区居民日常实践“一网打尽”。据CIT理论,居民与官微矩阵各类节点日常通过“关注”形成的既有“连接”,影响其对社区沟通资源的获取,进而改变地方认同的行为和关系维度。故本文提出:

假设1:居民与本地官微矩阵(交通、教育、文旅、公安等公号节点) 通过“关注”公号,形成的日常连接与地方认同(a.公共参与、b.社区效能、c.地方依恋)正相关。

本地叙事网络整合,既构成又取决于社区空间。空间作为沟通行动场景阻碍或促进线上下不同主体沟通网络的交融(Kim&Ball-Rokeach,2006b)。CIT理论提出社区本地空间存在心理、社会、文化、经济和技术特征,通过改变社区内部公共参与和对外开放交流,影响异质叙事网络的融通(Ball-Rokeach, Kim, & Matei, 2001)。

社区空间对内对外两方面属性共同影响本地叙事网络整合(Craig & Ball-Rokeach,2007)。空间开放度牵涉空间(在经济、技术、文化、社会、建筑等方面)多大程度支持居民与更多元的外来文化,外界新生事物或陌生人群体邂逅。开放空间为社区多类不同叙事主体在线上线下都提供了新鲜刺激,激活了叙事网络的内在活力;增加不同类型社区沟通主体在虚实空间反复穿梭,接触交往,彼此纠缠的几率;更帮助社区叙事主体操练吸纳异质性(尤其线上下不同层次间)叙事网络的文化技能。通过强化本地叙事网整合,空间对外开放度影响本地叙事网络“连接”对社区认同的效果。

社区空间对内沟通度指对邻里交往活动的支持。一方面,空间对内沟通度指社区内部诸如公共公园、社区论坛、居民微信群、图书馆、读报栏、居委活动室等或虚或实的沟通设施分布对邻里沟通的支持。文化、经济、历史、法规和政治条件对社区内部个人,媒体及基层政府机关间沟通合作的支持,构成空间沟通度另一侧面。与开放度对比,空间对内沟通度提升本地居民,社区媒体和基层政府生产和传播本地叙事的能力,便利度和积极性。通过鼓励线上交往到线下“现身”,对内可沟通的社区空间为叙事网络的融合共存奠定了基础。

异质叙事网络在本地空间的融合是衡量社区传播基础设施质量的标准(Jung,Qiu & Kim,2001)。人与地的认同关系不仅依赖传播主体生产本地叙事的能力;居民与本地叙事网络的连接更取决于本地叙事网络纠结整合的紧密度。整合度越高的本地叙事网络展现出越强的信息“沟通承载力”(carrying capacities)。高承载力的本地叙事网络在特定时段内有能力处理和传输更多叙事,并在动态环境中不断发现发明更新的本地故事。Kim及 Ball-Rokeach 等学者(2006a,2006b)发现叙事网络整合不仅有效刺激社区既有的叙事主体积极地生产社区相关叙事,更有利于社区沟通网络的生成,扩张与维系。故本文提出:

假设2:社区空间对外开放度改变居民与官微矩阵连接和地方认同(包括a.公共参与、b.社区效、c.地方依恋等维度)间的关系。

假设3:社区空间对内沟通度改变居民与官微矩阵连接和地方认同(包括a.公共参与、b.社区效能、c.地方依恋等维度)间的关系。

本文以入户调查法考察上海社区认同与传播基础设施状况。选择上海主要考虑其基层政府官微矩阵的活跃和扩散在全国名列前茅。仅“上海发布”微信账号就连接了超过100多个区或街道一级的基层政府机关公号和23家本地公共服务机构(李汉卿,2019)。上海作为曾经的“东方巴黎”和中国现代性的“桥头堡”,社区空间的对外开放和对内沟通度上也呈现出独特面貌。

由作者和研究助理组成团队采用等比例配额簇群抽样方法获得样本。首先,据上海统计局的人口普查数据,按上海10个非郊县区常住人口的比例,分配抽样额度。研究按各区每个街道10份问卷比例,分配每个区需随机抽取的街道数,并利用随机数表和上海各区全部街道列表,随机抽取街道。随后,结合上海社区服务网和“爱屋及乌”房产公司电子地图的位置信息,获取每个随机抽中街道的居委会列表,利用随机数表在每个街道抽取三个居委会。最后,经培训的访员会收到随机数生成器产生一组三个数字,分别代表抽中居委的楼号,楼层和房号,决定具体调查地址。若抽中地址不存在或无居民,则在每一随机数上加一,产生一组新的随机数,替代原受访地址。

问卷设计皆采用已被证明有效且可靠的测量工具。其中:

官微矩阵连接:指居民个人与基层政府官微矩阵间既有的日常连接。变量用六个问题,询问受访是否已关注了上海发布、本地教育、健康卫生、区政府、基层公交系统、区县旅游局、公安警局等基层机关的微信公号(0=不,1=是)。这些公号彼此互联,又在运作中卷入了机构媒体,政府机关和居民人际互动,构成重要的本地叙事网络。“关注”是个人与本地官微叙事网络建立连接的主要方式。“关注”本地公号的多寡并非评测“关注”行为,而指向个人与公号叙事网络日常既有连接的状况。受访对六个项目回答加总所得,代表其与基层官微矩阵既有连接的紧密和多样化程度(M=1.70,SD=1.67)。

地方依恋:借用既有量表(Chen,Dwyer & Firth,2014;Kyle,Graefe & Manning,2005), 以5个七点李克量表询问受访多大程度同意(1=完全不同意,7=完全同意)“我许多亲友热爱上海超过别的地方”(M=5.37,SD=1.88);“我个人情感依恋上海”(M=5.44,SD=1.82);“因为有与本地亲友交往的记忆,我感到自己与上海紧密联系” (M=5.64 ,SD=1.79);“我感到个人属于上海”(M=5.21, SD=1.95);“上海对我意味很多”(M=5.74,SD=1.60)。回答加总平均后构成地方依恋指标(alpha=.91,M=5.49,SD=1.55)。

社区效能:借用Sampson,Morenoff和Earls(1999)的现成量表,以七点李克量表询问受访多大程度同意(1=完全不同意,7=完全同意)“若社区内有人愿改善社区环境努力,我愿与之合作”(M=5.81,SD=1.56);“我自觉有责任为所居社区做出贡献”(M=5.80,SD=1.51)。回答加总平均,构成社区效能指标(M=5.81,SD=1.42,alpha=.83)。

公共参与:借鉴Stolle(2003, pp.22)及 Kang & Kwak(2003)等文献,以四个七点量表(1=从不参加,7=非常频繁)询问受访平时多频繁参与“公共听证会”(M=2.00, SD=1.61);“社区文化活动”(M=2.96,SD=1.95);“本地公共事务讨论”(M=2.64,SD=1.85)或“社区志愿活动”(M=3.22,SD=2.02)。对四问题回答加总平均,构成公共参与指标(alpha=.82,M=2.70,SD=1.49)。

社区空间对外开放度:测量本地空间对多元文化和外来交往的容纳。以四个七点李克量表(1=完全不同意,7=完全同意)询受访多大程度同意“社区空间有利于人们在日常生活中自由地与不同他人交谈”(M=5.44, SD=1.76);“社区空间建设充分体现了文化的多样性”(M=5.68,SD=1.62);“不同人都能找到适合生活的社区空间”(M=5.11,SD=1.82);“社区提供合适场合,供我与不同人交流”(M=5.29,SD=1.79)。 四问题加总平均,构成空间开放度指标(alpha=.80,M=5.3,SD=1.38)。

社区空间对内沟通度:评估空间属性对本地邻里交往活动的支持。受访在三个七点量表(1=很不合时,7=十分合适)回答自己所在的本地社区空间多大程度适合“邻居聊天” (M=4.39,SD=2.02);“邻里集体文娱活动”(M=3.93,SD=2.00);“居民讨论公共事务” (M=3.75, SD=1.96)。三个问题回答加总平均构成空间沟通度指标(alpha=.83,M=4.02,SD=1.72)。

问卷还包含对受访年龄、性别、教育、收入、在沪时间等人类学变量测量,作为控制变量放入分析模型。研究样本总体中(N=989),男性52.4%,女性47.6%。性别比例与上海市常住居民总体相符(上海发布,2021年5月18日)。年龄分布上,30.8%的受访为18到25岁,47.2%受访在26到45岁年龄段,年龄高于45岁的受访占总体22%。教育水平上,本科及以上受访占47.2%,高中阶段占32.7%,初中及以下占20.1%。 家庭月收入在25000元以上的占25.9%,15000到25000元占33.4%,10000到15000元占25.8%,5000元以下占14.9%。

研究建线性回归模型以检验假设。首先,将控制变量及居民与官微矩阵连接加入回归模型,探究连接与地方认同不同维度间的关联。为检验假设2和假设3,研究结合逐步线性回归模型和Sobel-Goodman中介效果测试模型,探究空间对连接与地方认同关系的中介效应(Hayes & Preacher,2014)。两种检验结果一致。考虑到逐步回归模型数据展开冗长,而结果与Sobel-Goodman测试重复。加之Sobel-Goodman 法检验力高于逐步回归法,可检验出较前者更多的中介效应(MacKinnon,Lockwood,Hoffman,West & Sheets,2002;温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云,2004)。故本文未全部列出逐步回归模型,而选择汇报回归结果和Sobel-Goodman检验数据。

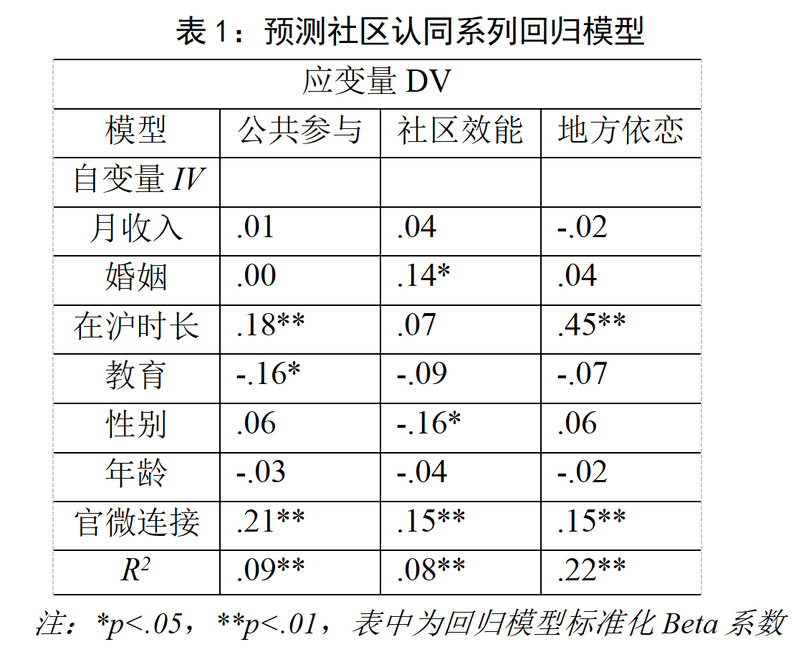

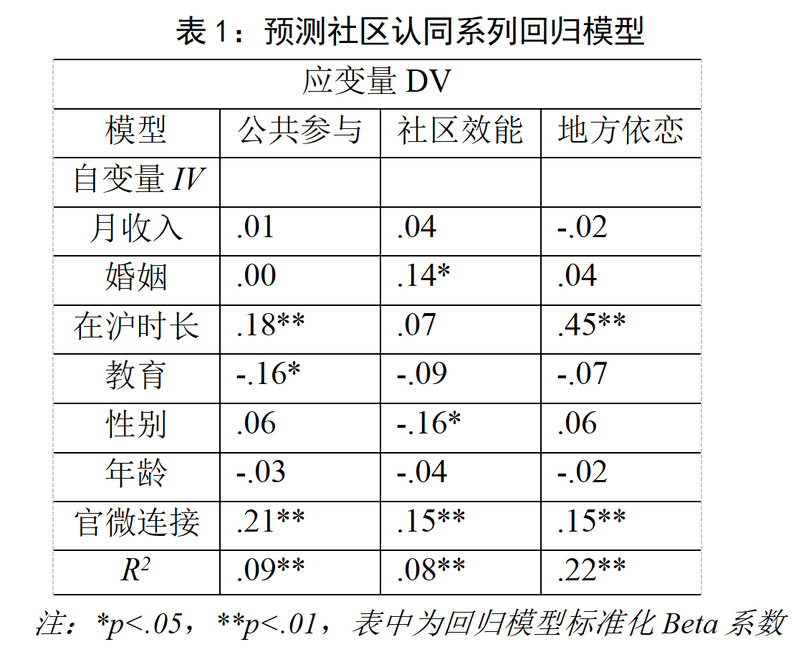

H1a、H1b和H1c皆获支持。如表1,居民日常与官微矩阵的连接与其公共参与(Beta=.21,p<.01),社区效能(Beta=.15,p<.01)和地方依恋(Beta=.15,p<.01)都呈显著正相关。与官微矩阵的连接度增强地方认同。受访在沪居留愈长,公共参与行为(Beta=.18,p<.01)和地方依恋感(Beta=.45,p<.01)越高。

H2a未获支持。本地空间对外开放度未改变官微矩阵连接与公共参与的相关关系。空间对外开放度的中介效果不显著。逐步回归(step-wise regression)分析显示居民与官微矩阵日常连接影响其公共参与(B=.21,p<.01);与官微连接越密,越感到线下空间对外开放(B=.09,p<.05)。当空间对外开放度和官微连接(B=.11,p<.01)同时预测公共参与行为,结果显示中介效果微弱。Sobel-Goodman中介效果测试交叉验证空间对外开放度的中介效果在统计上不显著(Sobel=.007,p=.25,中介效果占总效果6.4%)。

H2b未获支持。空间对外开放度并不影响官微连接与社区效能的正向关系。逐步回归模型分析显示官微连接能显著影响居民的社区效能感(B=.09,p<.05)。居民同官微连接与其对社区空间对外开放度的感知显著相关(B=.09,p<.05)。当空间开放度和官微连接(B=.06,p<.05)同时被用于预测社区效能,对比回归系数变化发现空间的中介效果微弱。Sobel-Goodman中介效果测试证实空间开放度的中介效果不显著(Sobel=.03,p=.07,中介效果占总效果42.2%)。

H2c未获支持。逐步回归分析显示居民与官微连接与其地方依恋并无显著相关(B=.04,p=.38)。Sobel-Goodman中介效果测试结果也不显著(Sobel=.04,p=.08)。空间对外开放度对社区效能和官微连接两者关系的中介并不显著。

H3a获得支持。逐步回归分析显示与官微矩阵连接与居民的公共参与之间存在显著正相关(B=.12,p<.01);与官微连接改善居民对社区空间对内沟通度的感知(B=.21,p<.01); 当空间对内沟通度和官微连接(B=.08,p<.05)同时用于预测公共参与时,回归系数前后变化显示空间沟通度的中介效果明显。Sobel-Goodman中介效果测试证实空间对内沟通度的中介效果显著(Sobel=.05,p<.01, 中介效果占总效果35.5%)。社区空间多大程度支持邻里内部的沟通交往,部分解释了居民与官微矩阵的连接何以促进本地的公共参与行为。

H3b获分析支持。回归分析显示与官微连接与居民的社区效能间显著正相关(B=.09,p<.05),与居民就社区空间对内沟通度的体验感知正相关(B=.19,p<.01)。当空间对内沟通度和官微连接(B=.04,p=.29)同时用于预测社区效能时,回归系数变化显示空间沟通度的中介效果明显。Sobel-Goodman中介效果测试证实空间对内沟通度的中介效果在统计上显著(Sobel=.31,p<.05,中介效果占总效果的38.1%)。空间对内部交往的支持部分解释居民与官微矩阵的连接何以推动他们主动为社区作出贡献的效能感。

分析不支持H3c。不控制人类学变量(尤其是在沪时长因素)情况下,居民与官微矩阵的连接与其地方依恋并无显著相关(B=.04,p=.38)。两者间直接效应仅为.01。

本研究结合理论模型和经验发现提出,“连接”对人地关系和空间体验影响明显。与官微矩阵线上叙事网络的日常连接能显著影响居民地方认同(的行为和关系维度),改善其对本地空间开放度和沟通度的感知。本地“空间”对连接效果的影响则视情况而定。实体空间对外来文化的开放程度未能有效中介官微连接与社区认同的关系。但空间支持邻里本地交往的属性却部分解释了与官微矩阵的连接何以促进公共参与,增强居民奉献社区的效能感。人地之间“日久生情”,久居沪上确能通过强化居民对地方的依恋感情,增加其平日的公共参与行为。

“连接”对人地关系的显著影响意义深远。从CIT理论视角,“连接”的效果意味着社交媒体基层官微矩阵的运作,正催生出社区传播基础设施建设的“中国模式”。基层官微驱动的本地叙事网络在效果上已成为上海城市社区新生的数字传播基础设施:与多元叙事网络的线上连接甚至直接塑造居民对社区线下空间的感知体验。事实上,随“一网通办”在沪不断推进,官网矩阵就其凝聚社区认同的实际效果看,越来越接近CIT理论描绘的社区关键传播基础设施。但与原有CIT整合三类叙事网络的理论意象不同,上海城市社区数字叙事网络的整合,背后是政府主导的社交媒体矩阵日常的数字化运作,及其对其他叙事网络形态大量的卷入吸纳。与本地官微叙事网络的日常连接牵涉社区关键传播资源在不同人群的重新分配;重构居民栖身本地社区所获得的体验和传播实践;进而影响个人与社区间能否建立在情感,行为等维度的认同关系。与线上官微矩阵日渐稳定的日常连接,改变着人地关系,生成数字城市独特的社区形态和社区居民。

此外,“连接”的作用从方法论上突出了传播学主流“媒介使用”范式外新的可能。研究发现即便不考虑居民对微信公号的使用频率、方式或时长等“使用”范式下常见的测量维度,也不考虑其从基层官微网络获得的符号内容,市民与本地官微矩阵在形式上既有的反复连接本身就切实影响其本地认同。由此推论,社区居民与线上线下混合构成的传播基础设施间,如何建立、维护和切断连接,对其本地栖居和资源获取影响深远。其中,连接的紧密度、连接结构的稳定和灵活、资源在连接过程中的再分配,乃至稳定连接与本地空间感知间的双向塑造都理应成为社区传播研究领域新的议题。“连接”视角突出技术变迁重造社区的机制,及对本地核心传播资源的再分配过程。居民和社区通过与基层官微矩阵建立广泛紧密的连接,获取本地沟通资源,取得不断拓展自身生存和发展机会的可能。传播效果研究需更重视与技术系统的连接对个人生存体验、人地关系、资源分配等方面的整体效果。日常的在地 “连接”构成了数字社区新的生态栖居环境。提高与官微矩阵连接结构的复杂度,增强官微矩阵对日常生活卷入能有效提高社区的认同感和凝聚力,提高社区传播的质量。鉴于本文对“连接”概念的操作化面向较单一,下一步研究或可结合社会网络分析和控制实验方法,对日常“连接” 更多面向及其效果作更深入严谨的探讨。从连接切入展开,基础设施和生态主义的视角对传播学在数字环境的范式转变和学科创新具有重要启示。

“空间”方面,首先本文关联了实体空间和数字连接的效果。关联为方法论上突破传统传播效果研究在虚实两元间的藩篱提供支持。随数字媒介的运作越来越多卷入原有的实体空间,媒介空间化形态越发多样。在超越实体空间对沟通的局限同时,数字媒介运作形成的关系、交互和资源流动,越来越多与社区实体空间杂糅。卷入媒介运作的经验空间成为居民日常栖居的所在。传播效果新的问题意识随之从符号传输对个体心理之影响,转移到居住环境、生态系统、资源分配,乃至生活世界空间体验的媒介化转变。此外,研究区分了空间内外属性在效果上的差异。反观CIT理论,对沟通行为场景的界定多指向空间对异质文化和对外交往的开放度。对空间的操作定义反映理论背后,西方城市社区在传播实践和价值理念上更侧重对外扩张、多元融汇的文化前设。本地空间的内部沟通度更影响叙事网络“连接”效果,提示中国文化对社区内部沟通的偏重。相比西方(尤其是美国),中国文化的社区交流更强调内外有别的边界感。边界分寸感与中国“远亲不如近邻”,将地理接近性和社会接近性关联的传统文化价值密切相关。循CIT背后理论解释脉络,可推论认为实体空间作为沟通行为场景,对社区内部成员间日常沟通的支持能更有效整合线上下三类社区传播主体各自生成的本地叙事网络。内部顺畅的空间能将个人与官微矩阵的连接有效“转化”为对地方的认同关系和公共参与行为。“远亲不如近邻”。 相比空间对外的扩展宽容,有利内部沟通的空间条件更能促进不同领域虚实叙事网络间的交叉整合,构成新的社区传播基础设施。从CIT理论本土建构角度,传播行动场景的概念解析和操作界定需结合具体的文化社会环境考量,重新建构。最后,空间居住时长增强地方依恋。地方依恋作为本地认同的情感维度影响公共参与行为(Blader,2007)。“居久生情”推动公共参与。长期居住产生情感关联使居民热爱社区。人地关系中的情感受长期居住体验涵养,成为个人日常投入社区公共生活重要的动力。

本文在以下几方面与文献对话,并力图做出贡献。首先,在方法论上采用生态视角,以个人与官微矩阵的稳定“连接”替代媒介“使用”传统概念,突显官微叙事网络作为传播基础设施的特征。与社会技术网络“连接”的视角,从根本上翻转了媒介与环境生态的关系,将数字媒介叙事网络整体视为个人栖居生态的有机部分。由此,与媒介网络“连接”的改变带来了生态,资源和机遇结构的结构变迁。此外,“空间”与“连接”对人地关系的交叉作用,强调实体空间对线上叙事网络传播效果的直接影响。在虚实交错间,研究为媒介效果研究提出了新的问题意识。最后,本文在 CIT 框架内细分了空间概念“内外开合”两个面向不同作用。研究提出在中国具体的文化,社会和社区环境中,空间内部沟通度具有更强的中介力量。通过深度解析CIT理论的“沟通行为场景”概念,本文探索对CIT理论作出基于本土社会,文化和技术条件的创新建构。作者简介:

潘霁,复旦大学新闻学院教授,复旦大学信息与传播研究中心副主任。

[版权声明]本文章发表于《国际新闻界》2023年第3期。本文由作者授权发布,未经许可,请勿转载(个人转载不在版权限制之内)。如公开出版机构需转载使用,请联系刊发杂志及作者本人获得授权。

[引用格式]潘霁。社区空间与线上连接:基层官微矩阵重塑人地关系的效果研究,国际新闻界,2023年第3期。