会议缘起

六十年前,马歇尔•麦克卢汉的《理解媒介——论人的延伸》问世,一声“媒介即讯息”,颠覆认知,震动世人,捅开了透视媒介的天窗,称为石破天惊不为过。六十年来,麦克卢汉其人其书其言,大起大落,但无论是褒是贬,始终是媒介研究所不能绕开。在数智交往已成趋势,从互联网平台到社交平台再到镜像平台(凯文·凯利语)的全新情势下,反思“媒介即讯息”,重究“人的延伸”,再理解《理解媒介》,对于推进我国的媒介学研究,建设自主的学术话语,具有重大的学术和现实意义。

藉此,浙江大学数字沟通研究中心、浙江大学传媒与国际文化学院、复旦大学信息与传播研究中心和《探索与争鸣》杂志社,决定于今年9月20日-22日,共同在杭州举办“数字沟通”杭州对话(2024),其主题是:“媒介即讯息”:六十年后再思《理解媒介》。

媒介学研究是一个多学科的领域,故会议邀请了不同学科中的研究者共同聚会,并且从自己的学科角度贡献真知灼见。会议的讨论成果,将以专题笔谈形式在《探索与争鸣》杂志刊出。

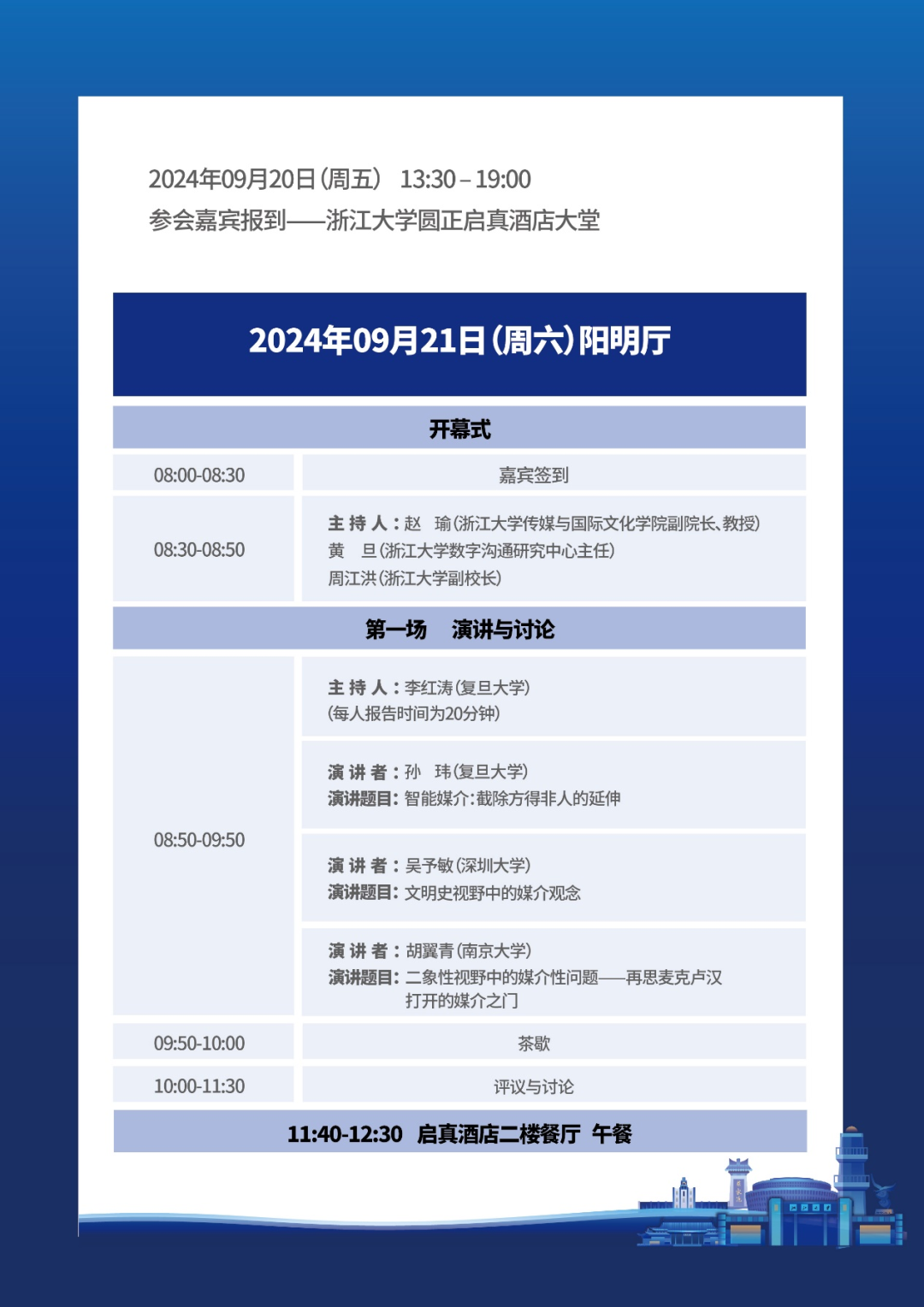

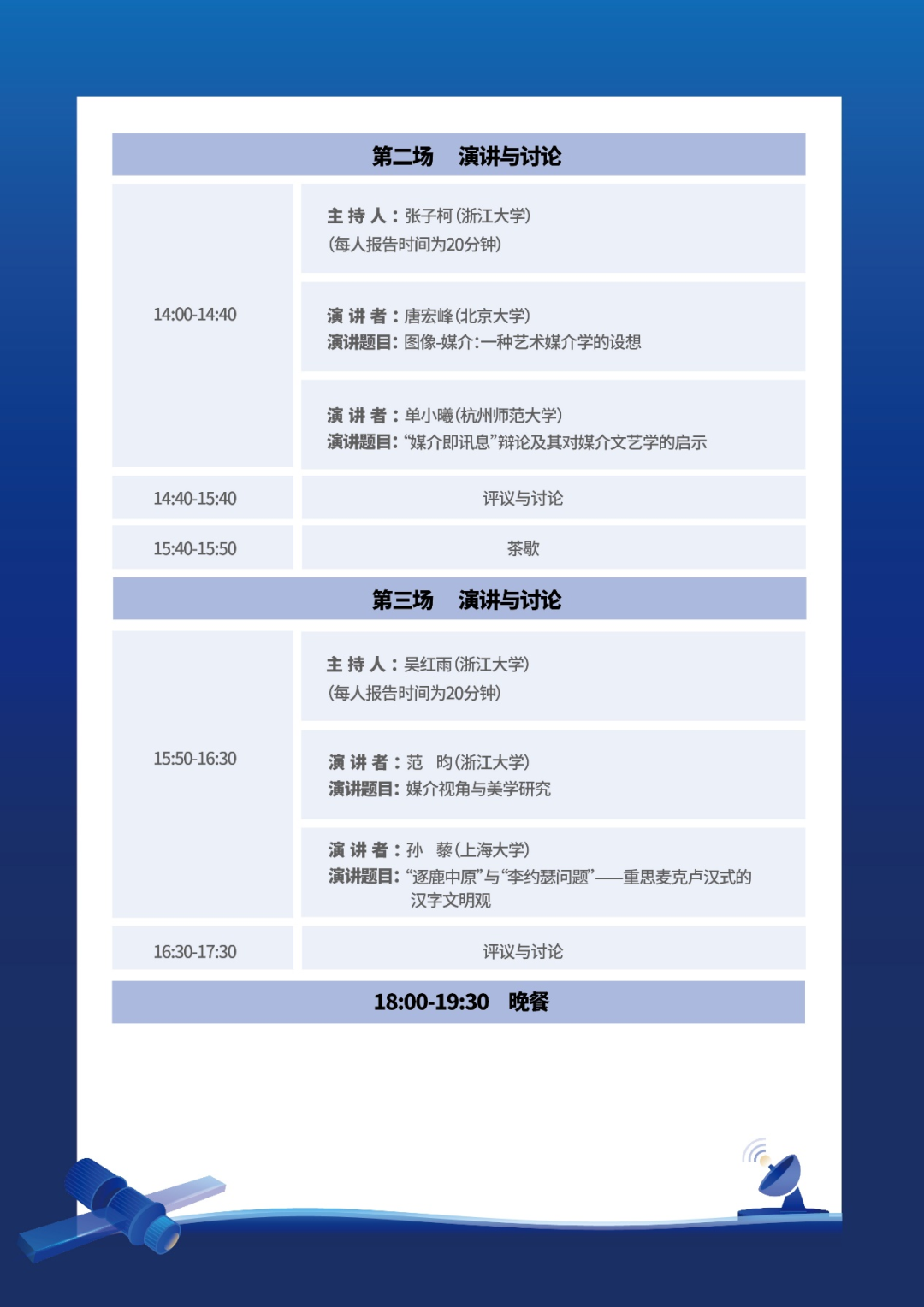

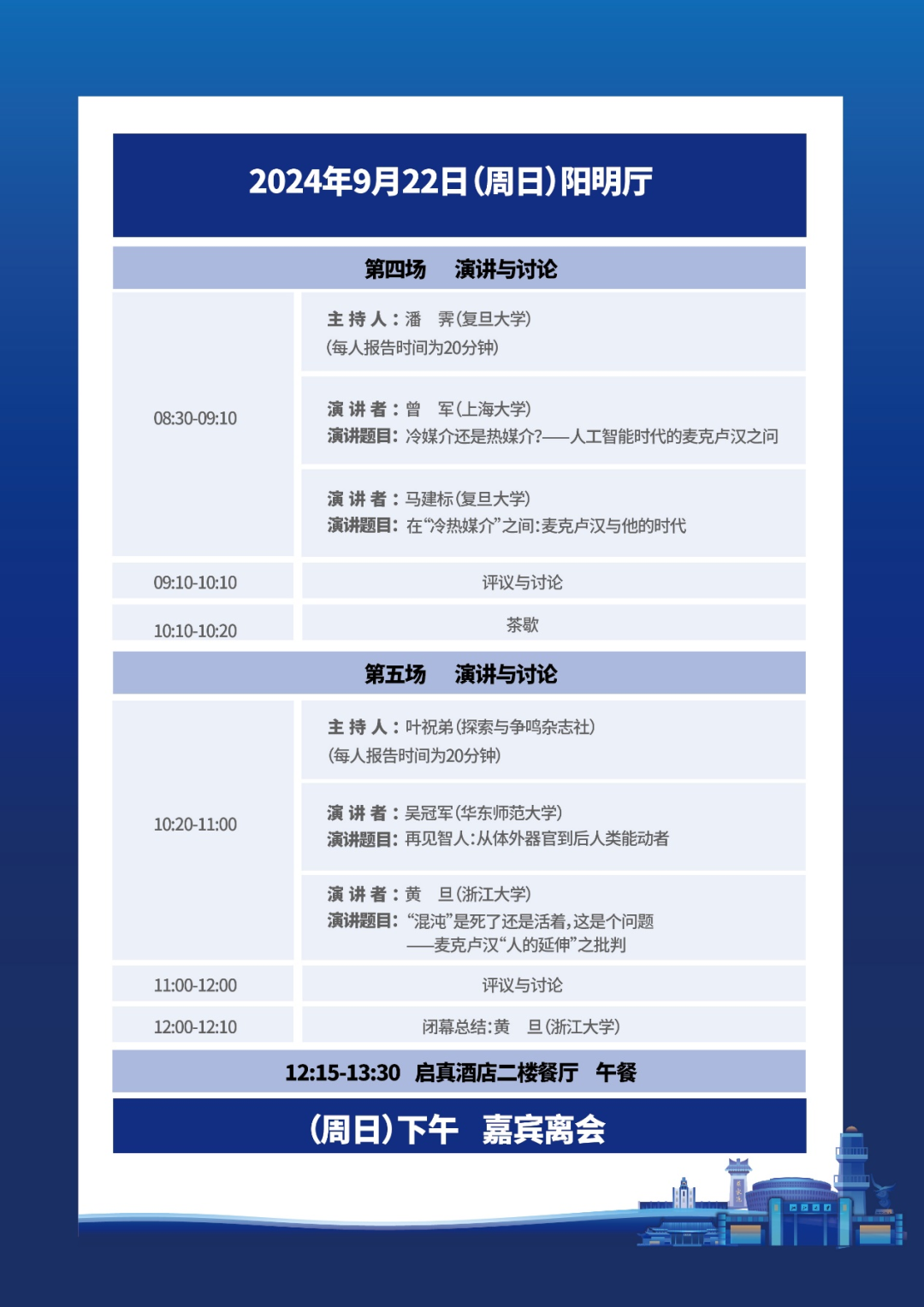

会议议程

友情提示:

1、本次会议仅面向传媒与国际文化学院的师生报名,名额有限,先到先得。

2、本次会议的内部报名已于9月11日达到名额上限,成功报名者将收到确认短信。如有变动,请于9月19日上午10点之前回复最终参会的场次。我们会依次通知替补报名者。

3、参会者需凭借收到的确认短信到会场签到入会。

报告摘要与嘉宾简介

(按姓氏拼音排序)

1.范昀

报告题目:媒介视角与美学研究

报告摘要:本文在继承麦克卢汉思想遗产的基础上,对媒介的内涵及其价值进行再理解,并探讨媒介视角对于美学研究所具有的启示价值:更好地理解人类感知方式的历史变迁,更细致地认识各类文学与艺术风格的产生,更新对思想史与文明史的理解与阐释,以及重新审视人文世界与技术世界的复杂关联。

个人简介:

范昀,文学博士,现任职于浙江大学传媒与国际文化学院,美学与批评理论研究所教授,美国芝加哥大学访学学者。主要从事美学与伦理学、现当代英美文论及十八世纪美学史与思想史研究。

2.黄旦

报告题目:“混沌”是死了还是活着,这是个问题——麦克卢汉“人的延伸”之批判

报告摘要:“混沌凿七窍而死”,是《庄子》中的一则寓言,颇有媒介学的意涵。本文将以此为基点,来考察、反思麦克卢汉的“人的延伸”及其相关之观点,并由此伸展出对媒介学研究的一些基本问题的思考,希望能为推进目前的研究提供一点启示。

个人简介:

黄旦,博士,浙江大学文科资深教授,浙江大学数字沟通研究中心主任。目前的研究领域为媒介理论、中国媒介史、城市传播和传播思想史。

3.胡翼青

报告题目:二象性视野中的媒介性问题——再思麦克卢汉打开的媒介之门

报告摘要:作为一个重要的悬设概念,媒介与时间、空间一样,尽管无形无相,但却是理解人类交往和传播的关键。当媒介的属性通过媒介物的生成部分地折射出来时,人们往往比较容易关注到居间联结。然而,这便是麦克卢汉和《理解媒介》的价值:他看到的恰恰是作为交往行动背景的媒介物所展现出来的背景性问题,从而展现了媒介的第二象。而且,麦克卢汉一直比媒介环境学的学者走得更远,他没有强调保护作为文化环境的媒介的纯净性,而是试图换各种不同的角度去展现媒介的运动性、生成性和行动力。不过,太多对背景性的强调,似乎遮蔽了居间性和背景性的相互纠缠和相互型构。媒介既是居间又是背景,它具有二象性特征,所以媒介是时间性的。但媒介物生成的过程中,二象性的特征便消失了,媒介物总是在某一具体交流场景中偏向某一向度,所以媒介物是空间性的。居间性与背景性在场景中的相互转化既是媒介无处不在的原因,也是媒介物的偏向性所在。

个人简介:

胡翼青,南京大学人文社会科学高级研究院副院长、新闻传播学院教授、博士生导师。兼任中国新闻史学会常务理事、新闻传播思想史专委会理事长、外国新闻史专委会副会长,江苏省新闻传播学学会副会长、秘书长,复旦大学信息与传播研究中心学术委员会委员,武汉大学媒体发展研究中心研究员。教学与研究的重点为新闻传播理论、新闻传播思想史、媒介理论,媒介社会学。

4.马建标

报告题目:在“冷热媒介”之间:麦克卢汉与他的时代

报告摘要:“冷媒介”和“热媒介”,是麦克卢汉媒介塑造环境理论话语的延申。从1965年开始,麦克卢汉使用“环境”和“反环境”。媒介塑造人类生存的环境,同时也在改变人们的思想观念、生活方式和社会制度等价值系统。这里的“环境”本质上不是一个空间术语,也不是一个与自然有关的术语,甚至不一定与地点有关。

麦克卢汉说:环境不仅仅是容器,而是彻底改变环境的过程。新媒体就是新环境。这就是为什么媒体就是信息。麦克卢汉的媒介思想带有强烈的跨学科性质,这主要受到他的同事,特别是传播史学家哈罗德-英尼斯(Harold Innis)的影响尤著。麦克卢汉对人类未来的希望归根结底是神学的,他对计算机发展的解读是由他对上帝干预人类历史的信仰所决定的;借用米歇尔·福柯(Michel Foucault)的一句名言,麦克卢汉是“话语权的创始人”——他不仅拥有强大的思想,还发明了一种全新的谈话方式,他创造的语汇其他人可以借鉴、采用、改编、改进和扩展。

个人简介:

马建标,复旦大学国际关系与公共事务学院教授,研究方向主要为民国政治外交史、美国与东亚国际关系史、国际传播史等。

5.孙藜

报告题目:“逐鹿中原”与“李约瑟问题”——重思麦克卢汉式的汉字文明观

报告摘要:媒介环境学派的“李约瑟问题”直指汉字塑型的思维方式,以之为决定中国文明演进的深层结构。但集体思维模式亦在技术嵌入的“古/今”社会时空组织中固着或流变。从“逐鹿中原”的媒介空间动力学重思其汉字文明观,或可为“李约瑟问题”带来别解与启迪。

个人简介:

孙藜,上海大学新闻传播学院教授。研究兴趣:媒介理论、书写与视觉媒介史。新近成果有《“卧游”的消逝:城市新媒介与近代文人的“心眼”再造》。学术旨趣聚焦从媒介史新视域探寻写作新形态,以此切近有趣的物事灵魂。

6.孙玮

报告题目:智能媒介:截除方得非人的延伸

报告摘要:智能媒介的截除突出表现为人与机器的杂交,数字感知替代肉身感知,创造了人-机合一的新型主体,超越肉身经验感知的“技术无意识”运作得以可能,由此在主体和存在层面突破了麦克卢汉人类“感知比率”的延伸,实现了非人类中心的感知、认知、行动,创造了可编程时空的生成式新样态。

个人简介:

孙玮,复旦大学信息与传播研究中心主任,复旦大学新闻学院教授。主要研究方向为城市传播、媒介理论、媒介文化研究。

7.单小曦

报告题目:“媒介即讯息”辩论及其对媒介文艺学的启示

报告摘要:“媒介即讯息”深刻含义需要进一步考辩。在媒介文艺学中,“媒介即讯息”具体衍生出了如下主要命题:“人—媒介”互动联合的文艺主体论;媒介作为存在性要素的五要素文艺活动论;媒介构成生产力和建构生产关系的文艺生产媒介论;媒介论文艺观,等等。

个人简介:

单小曦,现为杭州师范大学人文学院二级教授,浙江省有突出贡献中青年专家,主持国家社科基金重大项目,出版《媒介文艺学引论》《新媒介文艺生产论》等著作,成果获教育部人文社会科学优秀成果奖二等奖、浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖等奖项。

8.唐宏峰

报告题目:图像-媒介:一种艺术媒介学的设想

报告摘要:媒介学的倡导者德布雷曾称艺术媒介学为媒介学的重要发展领域,在艺术的领域中,媒介远非单纯的传播问题,而是直接处在艺术生产的核心。我通过“图像-媒介”这一概念,来揭示图像/艺术与媒介之间如硬币两面的区分又联系的关系。这种艺术媒介理解,有助于同时解开媒介的本义和图像的谜题。

个人简介:

唐宏峰,北京大学艺术学院艺术理论系主任、研究员,青年长江学者,国家社科基金艺术学重大项目首席专家,研究领域主要集中在艺术理论、图像-媒介理论、近代中国视觉文化史等。

9.吴冠军

报告题目:再见智人:从体外器官到后人类能动者

报告摘要:在所有物种中,智人政治性地构建起了共同体。通过持续更新迭代政治智慧,数量越来越大的智人实现了群处并展开合作。而今天的根本性挑战,便是这种智慧的停滞乃至式微,当代智人无法在行星层面(甚至在小得多的层面)上达成彼此“联结”。人工智能的“硅幕”并无法消除民粹主义的全球分裂,“计算政治学”无力治理人类世的生态灾难。群处与合作的网络在快速瓦解,智人正在狂奔式地迈向自我毁灭。“最聪明的,反遭灭绝”,除非当代智人努力使自己名副其实。

个人简介:

吴冠军,华东师范大学特聘教授,教育部“长江学者”特聘教授,上海领军人才。主要研究领域为政治本体论、生命政治学、技术政治学、精神分析学、当代欧陆思想、当代中国思想等。

10.吴予敏

报告题目:文明史视野中的媒介观念

报告摘要:媒介与文明的关系关乎文明的源起(条件和智慧发明)、类型、播散(含存续,交流,冲突)、更新(改造,变更,融合)。文明史的媒介观,主要追求对文明形态及其变迁作出媒介学的解释,区别于社会学的媒介学视角。

个人简介:

吴予敏,文学博士,深圳大学教授。主要研究领域为传播理论、中国传播思想史、美学和文化研究。

11.曾军

报告题目:冷媒介还是热媒介?——人工智能时代的麦克卢汉之问

报告摘要:在《理解媒介——论人的延伸》中,麦克卢汉提出了“冷媒介”与“热媒介”的媒介二分法。依据这个标准,当前如火如荼的人工智能属于“冷媒介”还是“热媒介”?抑或有“冷”有“热”,时“冷”时“热”?这是我们将人工智能引入媒介分析必须要面对的问题之一。

个人简介:

曾军,上海大学教授,主要研究领域为文艺学和文化理论与批评,主要聚焦在巴赫金研究、西方文论中的中国问题研究、视觉文化研究、城市文化批评等方面。